环境设计系

环境设计专业于 2007 年开始招生,经过多年发展,于2017年被学校定为校级一流培育专业,2020 年确定为省级一流建设专业,2024年软科排名253名,位列陕西省第11名。环境设计专业师资队伍教师硕士以上达 96%,其中博士4 人,在读博士 13 人,柔性引进企业博士3人,专业带头人董千教授为陕西省教学名师,具有较高学术造诣和知名度。现有教师 47人(教授2 人,副教授 16 人,讲师 18 人,助教 11 人),形成了结构合理的教师梯队。

环境设计系

2025年6月

寄语

学习宛如一场没有终点的马拉松,此刻积累的点滴知识,都将化作你们未来最珍贵的行囊。展望未来的求知、职场之路,愿大家始终怀揣勤奋向学、潜心钻研的热忱,持续打磨剖析难题、攻克难关的本领,勇敢地朝着知识边界进发,开阔眼界。着重培育创新思维与批判性思维,大胆发表独到见解、设计全新方案,为人居环境优化添砖加瓦。

艺术与设计学院院长董千教授寄语

2025年6月

课程名称:景观设计

课程类型:专业核心课

课程学时及学分:32/2

授课对象:220610201-220610208(本科);240630201-240630205(专升本)

授课人数:187人;123人

授课教师:王灵娟(讲师)、杨瑞(讲师)

一、课程简介:

《景观设计》在环境设计专业中属于专业技能课程中的核心课程,在环境设计专业中属于专业必修课程。《景观设计》是作为环境艺术设计中一门综合很强的课程,与景观设计模块中的各门课程联系紧密。

本课程是在《设计素描》、《建筑设计初步》、《计算机辅助设计》等先修课程基础上开设的。它的后续课程《园林设计》专题项目实训、顶岗实习、毕业设计。

本课程是学生了解环境设计的范畴、文化和内容的专业课程,是掌握室外景观设计方法的一门必修课,对学生核心职业能力培养和职业素养养成起主要支撑和促进作用。

二、授课板块:

根据课程设置。结合教学大纲及教材内容,本课程主要分为9个章节进行授课。授课总课时为32课时,其中16课时为理论课时,16课时为实践课时,理论课时与实践课时相互穿插于整个课程的不同章节的学习之中,充分做到理论与实践相结合,提升学生学习效率。

以下为该课程模块设置:

第一章:理论:景观设计综述

第二章:理论:景观设计的相关理论(实践:景观优秀案例评析)

第三章:理论:景观形态空间设计基础理论(实践:景观效果图临摹)

第四章:理论:景观构成的要素(实践:庭院景观方案草图设计)

第五章:理论:景观设计原则与设计方法(实践:庭院景观方案平面图设计)

第六章:理论:景观设计流程与表达(实践:庭院景观方案展板设计)

第七章:理论:城市广场规划设计(实践:城市公共空间景观方案草图设计)

第八章:理论:城市公园景观设计(实践:城市公共空间景观方案平面图设计)

第九章:理论:城市道路及商业街景观设计(实践:城市公共空间景观方案展板设计)

以上9个章节的实践训练中,城市公共空间景观设计模块为本门课程的重要模块,最具课程内容考核综合性能,能较好地体现学生的综合设计能力,因此最终的课程优秀作业展示也将从该模块选出。

三、学生作品展示

学生作品展示一

作者及作品名称:24063020315-郝贝贝-《紫韵——公园景观规划设计》

设计说明:紫韵公园景观规划设计旨在打造一个集科技、文化、休闲于一体的多功能城市公园。公园总面积为3.375公顷,分为科技办公区、智能体验区、文化展示区和休闲活动区四大功能区。设计中注重景观的层次感和空间的流动性,通过主入口广场、次入口广场和多个景观节点的设置,引导游客自然地进入公园内部。交通流线分析显示,公园内部道路分为一级、二级和三级道路,确保游客的便捷通行。植物配置方面,选用了多种本地植物,如一球悬铃木、银杏、紫薇等,既美化环境,又提供生态效益。中心广场和南北向剖面图展示了公园的主要景观节点,体现了现代与传统的完美结合。此外,公园还设有智能泊车系统、智慧文化交互区和童趣游乐区等特色区域,满足不同年龄段游客的需求。整体设计旨在为市民提供一个舒适、便捷、富有文化气息的休闲空间。

学生作品展示二

作者及作品名称:24063020321-王荫泽《智联绿洲·AI生态公园——公园景观设计》

设计说明:项目位于北方城市核心地块,毗邻科研区、办公区与居民区,以"科技+生态+活力"为核心,打造3.375 公顷复合型公共空间。主题取“智联”(AI互动)、“绿洲”(生态基底)之意,通过智能设施与自然景观融合,满足多元人群需求功能分区聚焦三大板块:西侧AI科技展示区设互动亭、智慧雕塑,搭载体感设备与投影技术,促进科技体验;中部生态休闲区以针叶林、草坪、树池构建绿色基底,下沉喷泉广场结合声光技术,形成景观与活动核心;东侧活力区布局智能健身广场、A1主题儿童游乐区,满足运动与亲子需求节点设计强化智慧交互:主入口雕塑联动导览屏,打造科技门户;跑道嵌入互动灯带,随运动轨迹动态发光并显示数据;雕塑与喷泉区域通过AI控制灯光实现光影与人体感应音乐节奏的智能联动,夜间呈现沉浸式声光水秀,植物选择国槐、丁香等北方植物,形成“乔灌草”立体绿化,兼顾遮荫与观赏。设计兼顾可持续理念,智能灯光系统根据人流量自动调节能耗,互动设施采用太阳能供电,实现科技赋能与生态保护的平衡。项目致力于成为集科技体验、生态休闲、活力交往于一体的城市地标,为周边人群提供多元共享的“智联绿洲”。

学生作品展示三

作者及作品名称:24063020323-王鑫乐-《城市公共空间景观设计》

设计说明:本城市公共空间景观设计项目以“现代生态、宜居社区”为核心理念,旨在打造一个既美观又实用的公共空间,满足居民的多样化需求。设计通过科学合理的规划布局,将自然景观与城市生活完美融合,提升居民的生活质量和幸福感。设计中注重了空间的流动性和可达性,通过合理的道路分析和节点分析,确保了居民能够方便地到达各个功能区。同时,考虑生态和可持续发展的原则,通过生态密林区的设置,增加了绿地面积,提升了环境质量。设计不同功能分区,包括入口集散区、中心广场区、儿童活动区、休闲活动区、生态密林区和小型景观节点。不仅满足了居民的日常生活需求,还提供了丰富的休闲和娱乐选择。这些区域的划分旨在满足不同年龄段和兴趣爱好的人群需求,提供一个多功能的公共空间。旨在创造一个舒适、便捷的生活环境。

学生作品展示四

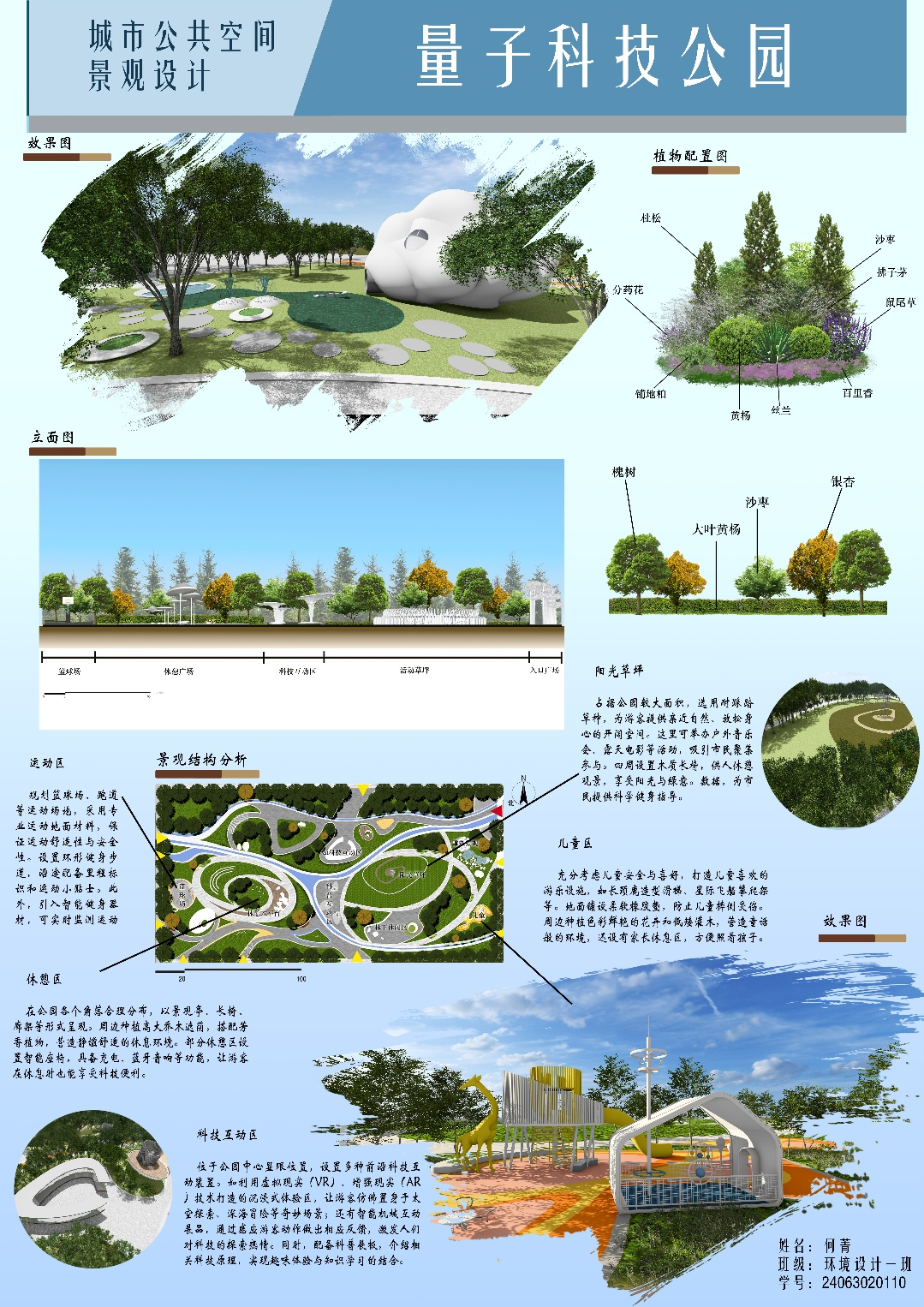

作者及作品名称:24063020110-何菁-《量子科技公园——城市公共空间设计》

设计说明:本科技公园以“科技赋能生活,自然融合创新”为设计理念,旨在打造一个集科技体验、休闲娱乐、运动健身于一体的综合性公共空间,满足不同年龄层人群需求,促进科技与生活深度融合。通过对各功能区和景观设施的精心设计,本科技公园将成为城市中一处充满活力与创新的公共空间,让人们在感受科技魅力的同时,享受自然与休闲时光,提升城市居民的生活品质。

学生作品展示五

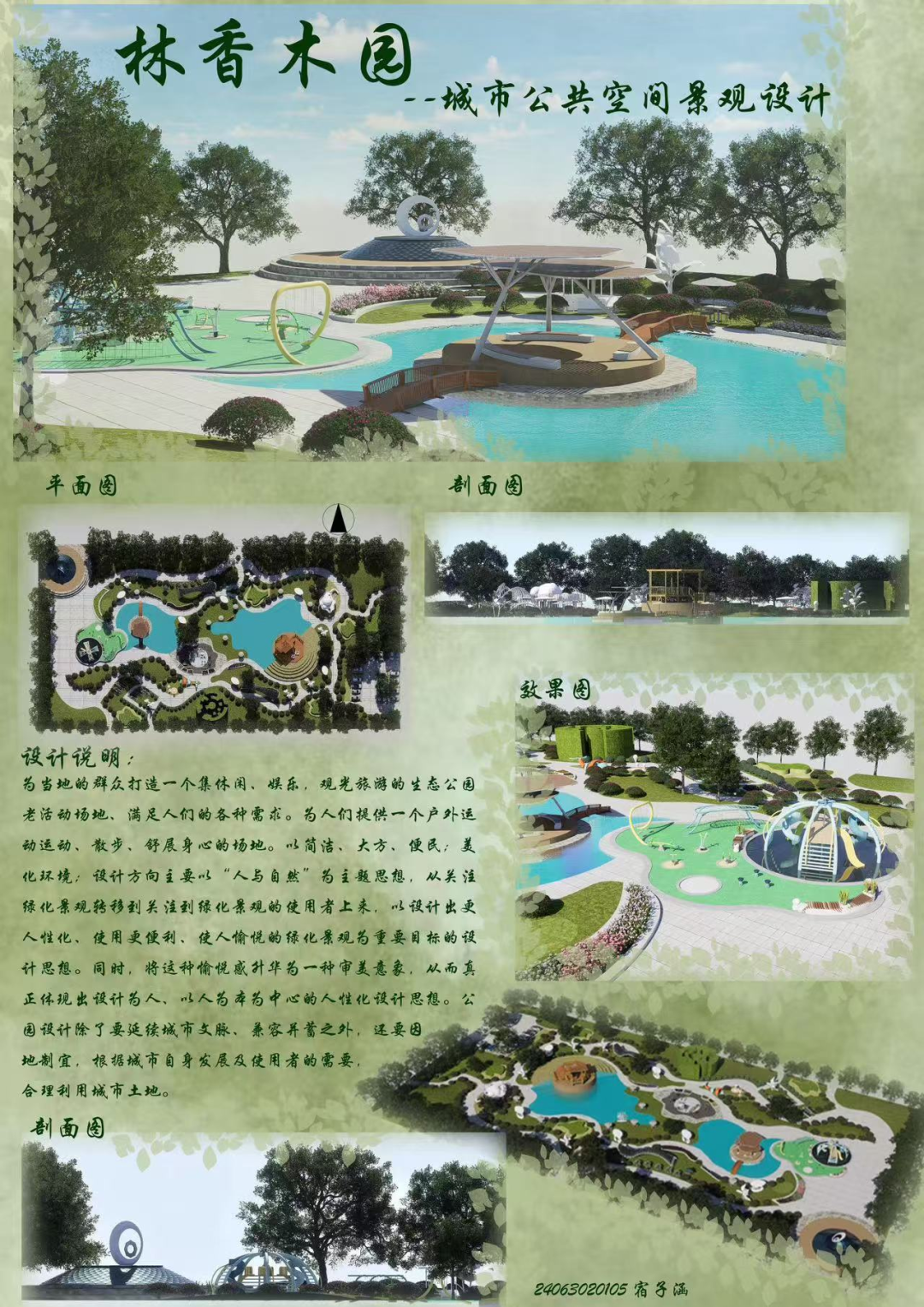

作者及作品名称:24063020105-宿子涵-《林香木园---城市公共空间景观设计》

设计说明:本项目旨在为当地居民打造一个集休闲、娱乐、观光于一体的生态公园。通过提供多样化的户外活动场地,满足不同人群的需求,促进人与自然的和谐共处。设计以“人与自然”为主题,强调生态优先,注重景观的可持续性与多功能性。通过合理的空间布局和植物配置,创造出一个舒适、美观、实用的公共空间。通过以上设计,林香木园将成为一个充满活力和生态价值的城市公共空间,为居民提供一个放松身心、亲近自然的理想场所。同时,公园的设计也将促进城市可持续发展,提升城市的整体形象和居民的生活质量。

学生作品展示六

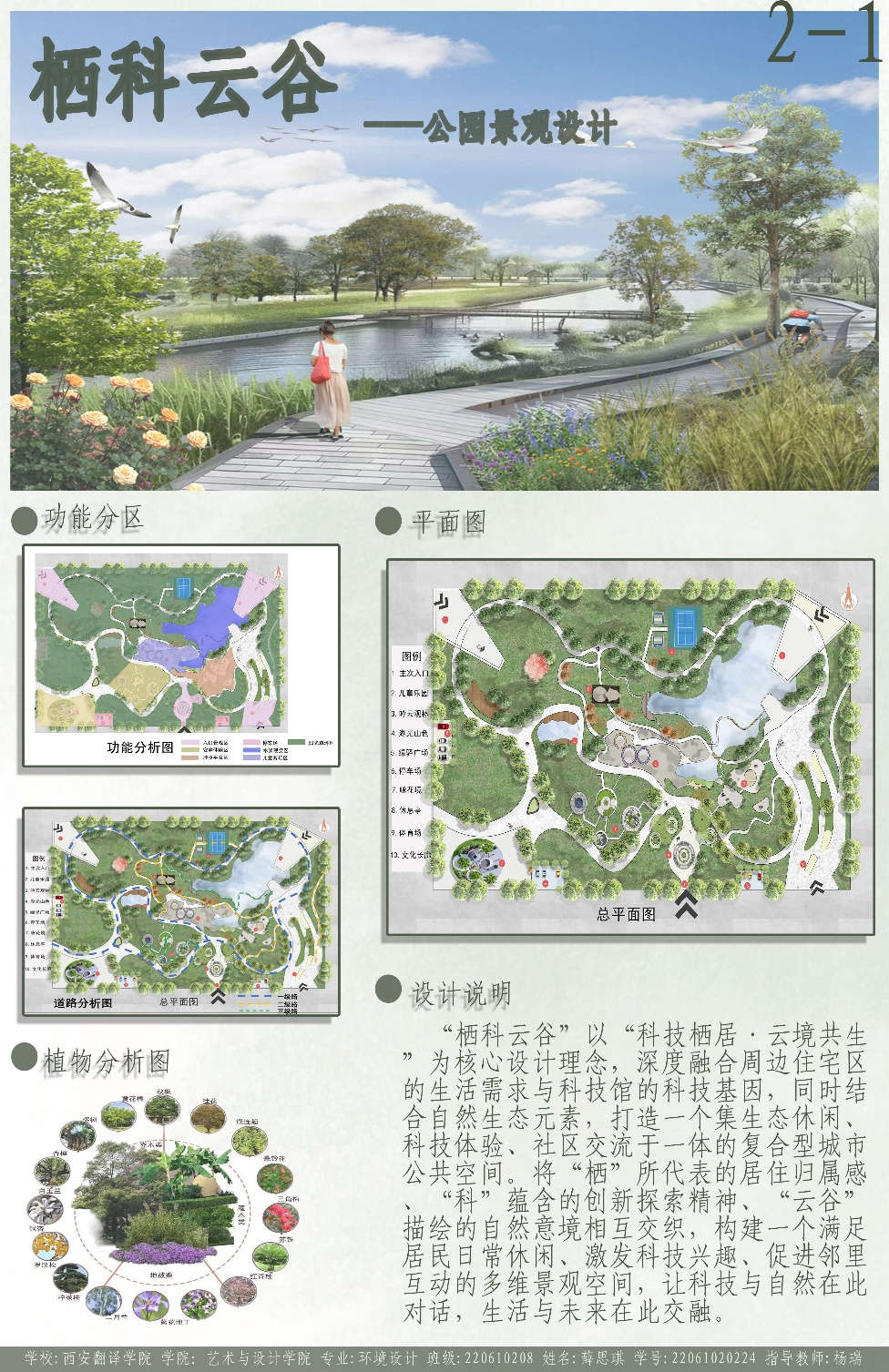

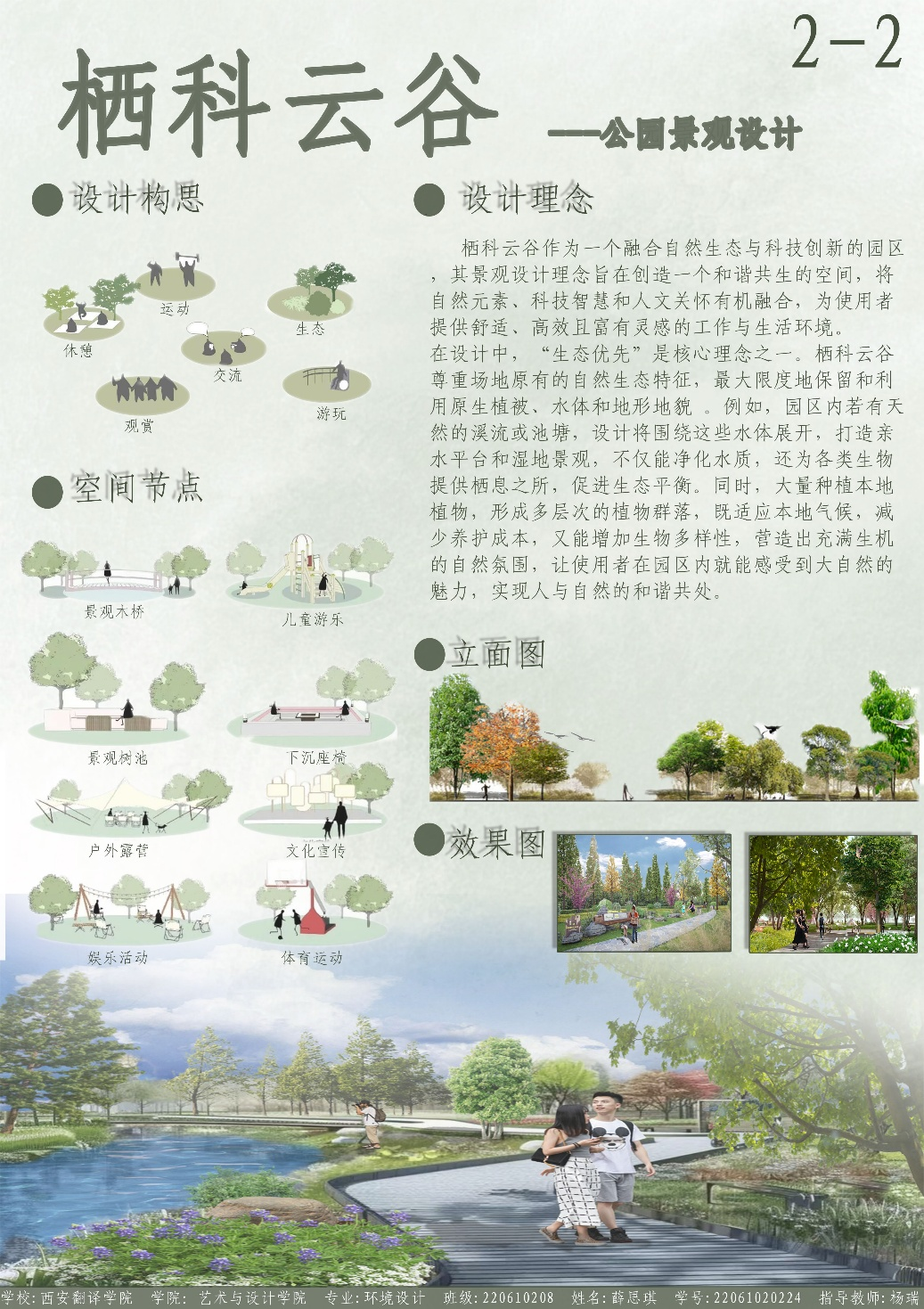

作者及作品名称:22061020224-薛思琪-《栖科云谷——公园景观设计》

设计说明:“栖科云谷”以“科技栖居·云境共生”为核心设计理念,深度融合周边住宅区的生活需求与科技馆的科技基因,同时结合自然生态元素,打造一个集生态休闲、科技体验、社区交流于一体的复合型城市公共空间。将“栖”所代表的居住归属感、“科”蕴含的科技探索精神、“云谷”描绘的自然意境相互交织,构建一个满足居民日常休闲、激发科技兴趣、促进邻里互动的多维景观空间。让科技与自然在此对话,生活与未来在此交融。

学生作品展示七

作者及作品名称:21061020407-刘柚杉-《城市公共空间景观设计》

设计说明:生态平衡是设计的首要原则。我们通过引入多样化的本地植被、利用自然水源和光能,构建一个生态系统良性循环的空间。采用雨水收集系统和透水铺装,减少水资源浪费并促进地下水回补。通过生物多样性设计,吸引本地鸟类和昆虫,营造一个亲近自然的环境。以人为本是设计的重要理念。我们关注不同使用者的需求,设计了多个功能区,使每位市民都能找到适合自己的活动空间。儿童活动区配备安全、互动的游乐设施;老年人休息区设有舒适座椅和遮阳设施;文化展示区通过雕塑、壁画和信息牌传播本地历史文化。创新是设计的灵魂。我们在设计中融合了现代科技与传统文化,运用新材料、新技术,打造独具特色的空间。采用太阳能照明系统,既节能环保,又为夜间活动提供安全保障。互动数字装置增加了空间的趣味性和科技感。结合当地传统工艺,通过现代设计手法重现,既保留文化传承,又赋予其新生命力。

学生作品展示八

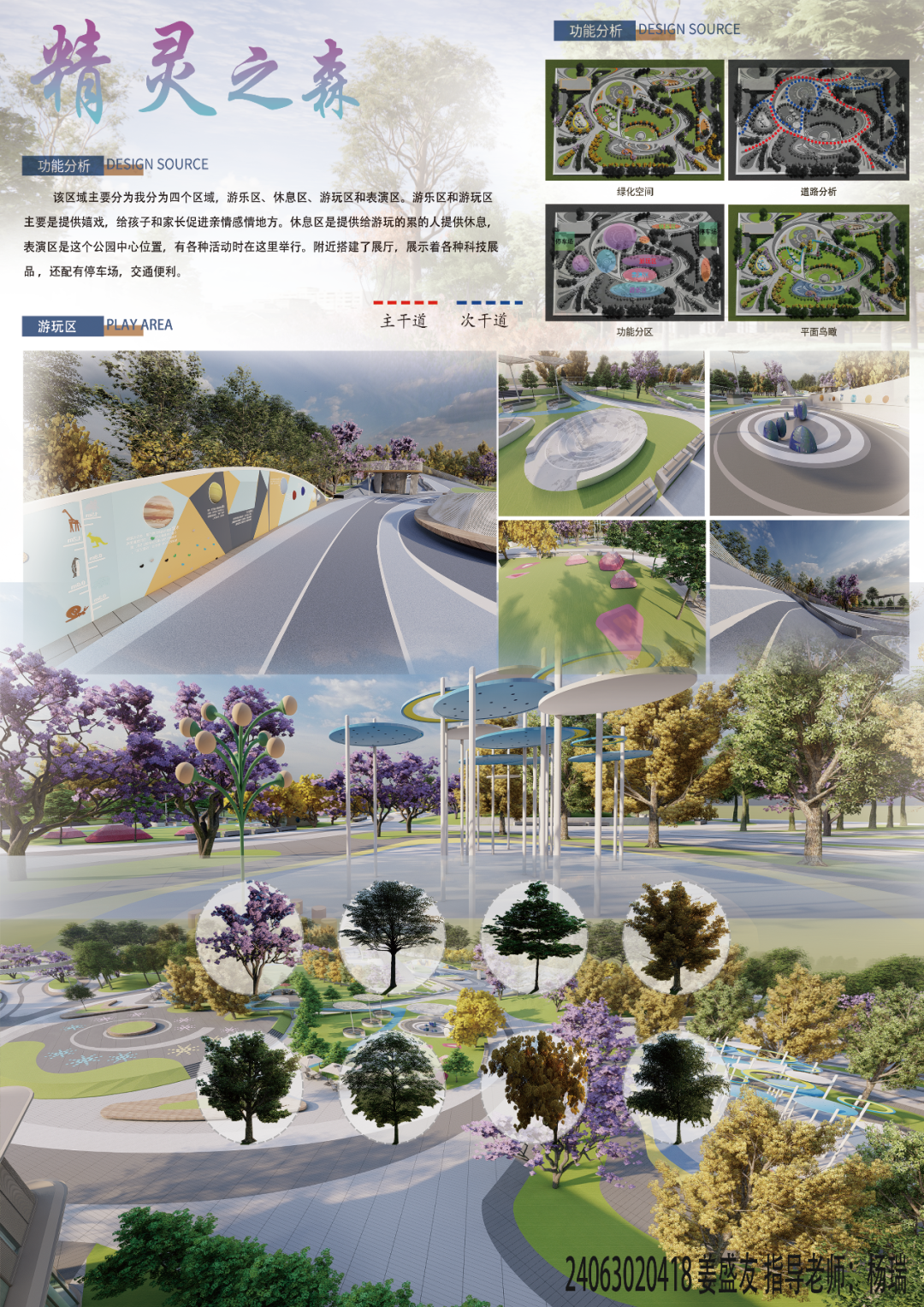

作者及作品名称:24063020418-姜盛友-《精灵之森—城市公共空间景观设计》

设计说明:“精灵之森”广场以梦幻与生态融合为核心理念,打造集休闲、娱乐、亲子互动于一体的沉浸式城市空间。设计通过蜿蜒的曲线栈道、弧形廊架与多层次绿化,划分出游乐区、休息区、游玩区及表演区四大功能分区。游乐区以童趣元素为主,设有动物图案装饰道路及亲子互动设施;中心表演区作为活动核心,可举办各类文化演出;休息区搭配休闲桌椅与林荫小道,提供静谧休憩场所。景观设计上,采用错落有致的绿植与独特柱廊结构,结合“Children Garden”等标识增强主题叙事性。配套展厅与停车场完善服务功能,道路系统分级明确(主干道与次干道),确保交通便利。整体以生态修复为基础,通过梦幻色彩、曲线语言与科技展陈,实现自然与人文的奇幻共生,为市民创造兼具娱乐性与艺术性的公共空间。

学生作品展示九

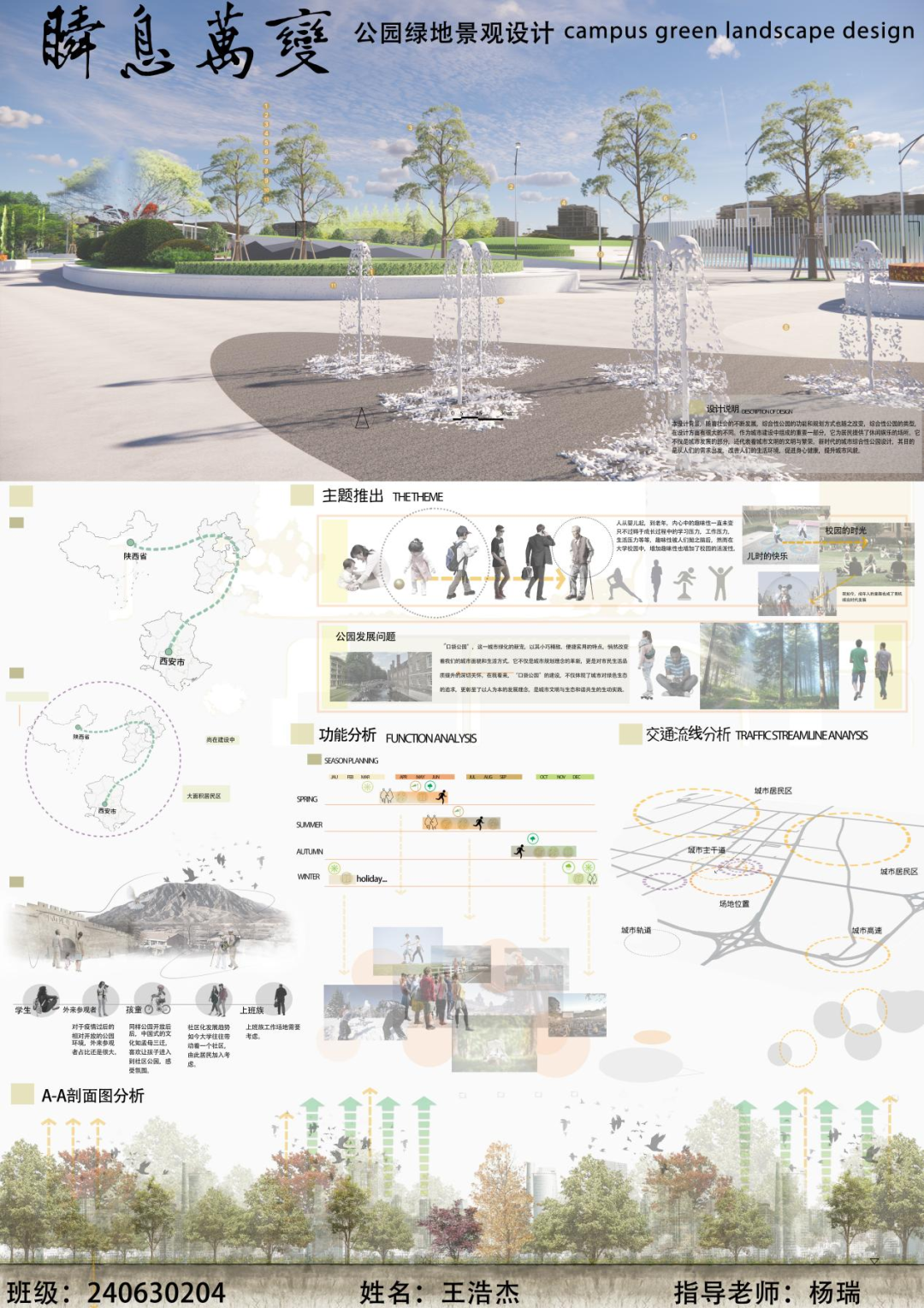

作者及作品名称:24063020405-王浩杰-《瞬息万变——公园绿地景观设计》

设计说明:本项目旨在设计一个多功能、生态友好的公园绿地景观,以满足不同年龄段人群的需求,提升城市居民的生活质量。设计灵感来源于自然元素,旨在创造一个和谐、舒适的公共空间。设计以“瞬息万变”为主题,强调时间与空间的互动,通过动态景观元素的引入,使公园在不同季节和时间段呈现出不同的风貌。设计注重生态可持续性,采用本土植物,减少水资源消耗,并通过雨水收集系统实现水资源的循环利用。公园分为多个功能区,包括入口广场、儿童游乐区、运动区、休闲区和生态区,设置了步行、骑行和无障碍通道,确保公园内部交通的便捷性和安全性,各功能区通过步道和景观元素有机连接,形成一个整体。植物配置以本土植物为主,注重植物的多样性和季节变化,通过不同植物的搭配,营造四季皆宜的景观效果。灯光设计以节能和环保为原则,采用LED灯具,通过智能控制系统实现灯光的自动调节。通过综合考虑生态、功能和美学因素,打造一个多功能、生态友好的公园绿地景观,为城市居民提供一个舒适、便捷的公共空间。

学生作品展示十

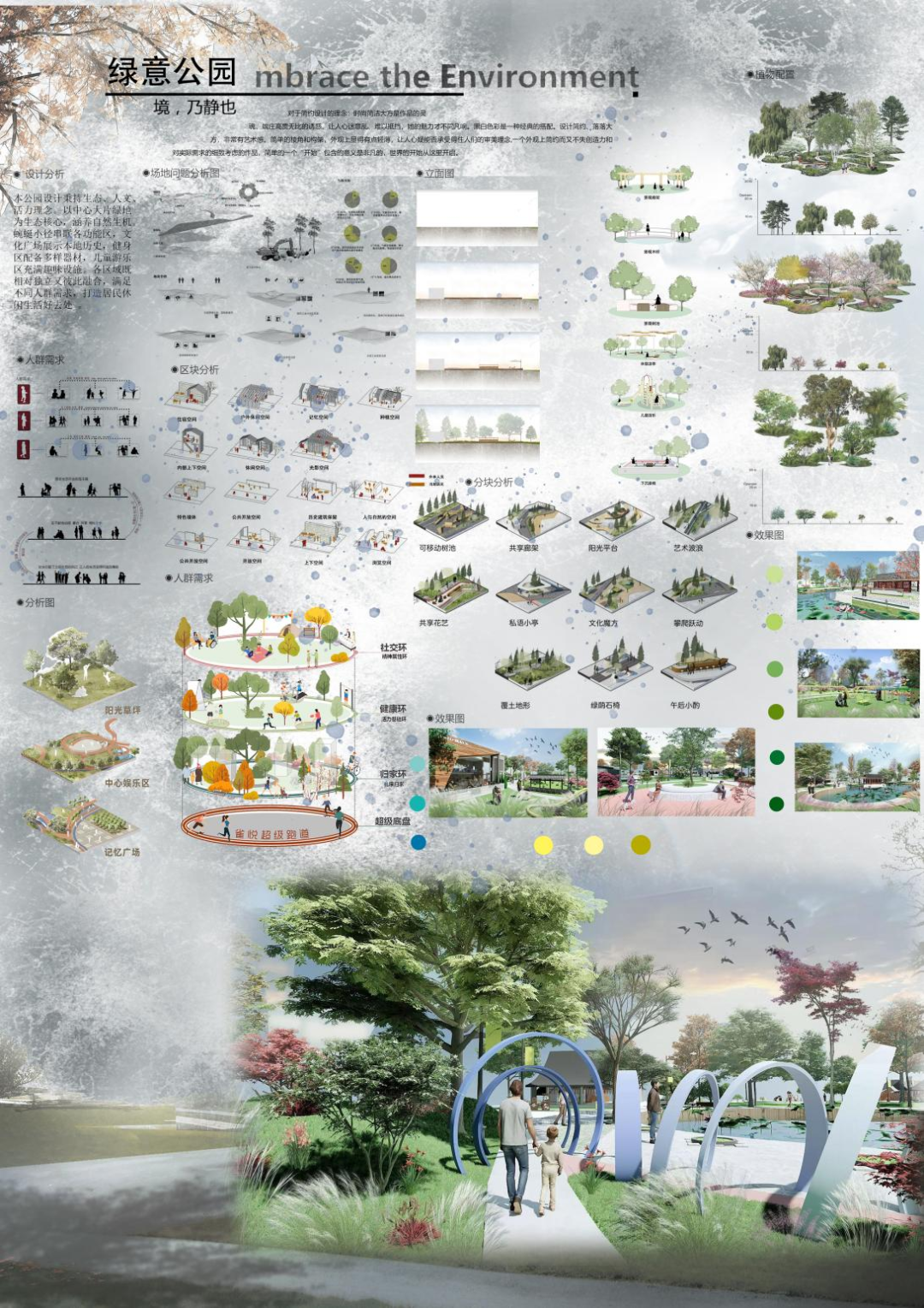

作者及作品名称:24063020213-樊子璇-《绿意公园——城市公园景观设计》

设计说明:该城市公园设计旨在创造一个自然与科技相结合的绿色空间,位于城市中心,旨在提升居民的生活质量和城市环境的可持续性。公园布局合理,功能分区明确,包括科研办公大厦、人工智能研究所、居民楼等建筑,与自然景观和谐共存。设计中融入了多样化的植物配置,旨在营造丰富的生态景观,提供多样化的休闲体验。公园内设有老人活动中心、咖啡馆、湖中小亭等休闲设施,满足不同年龄段人群的需求。通过设置多处娱乐设施和文化展厅,公园不仅是一个休闲场所,更是文化交流的平台。此外,设计注重生态环保,采用雨水收集系统和太阳能照明等绿色技术,减少能源消耗,提升环境质量。整体设计旨在打造一个集科研、休闲、文化于一体的综合性城市公园,为城市居民提供一个亲近自然、放松身心的理想场所。

学生作品展示十一

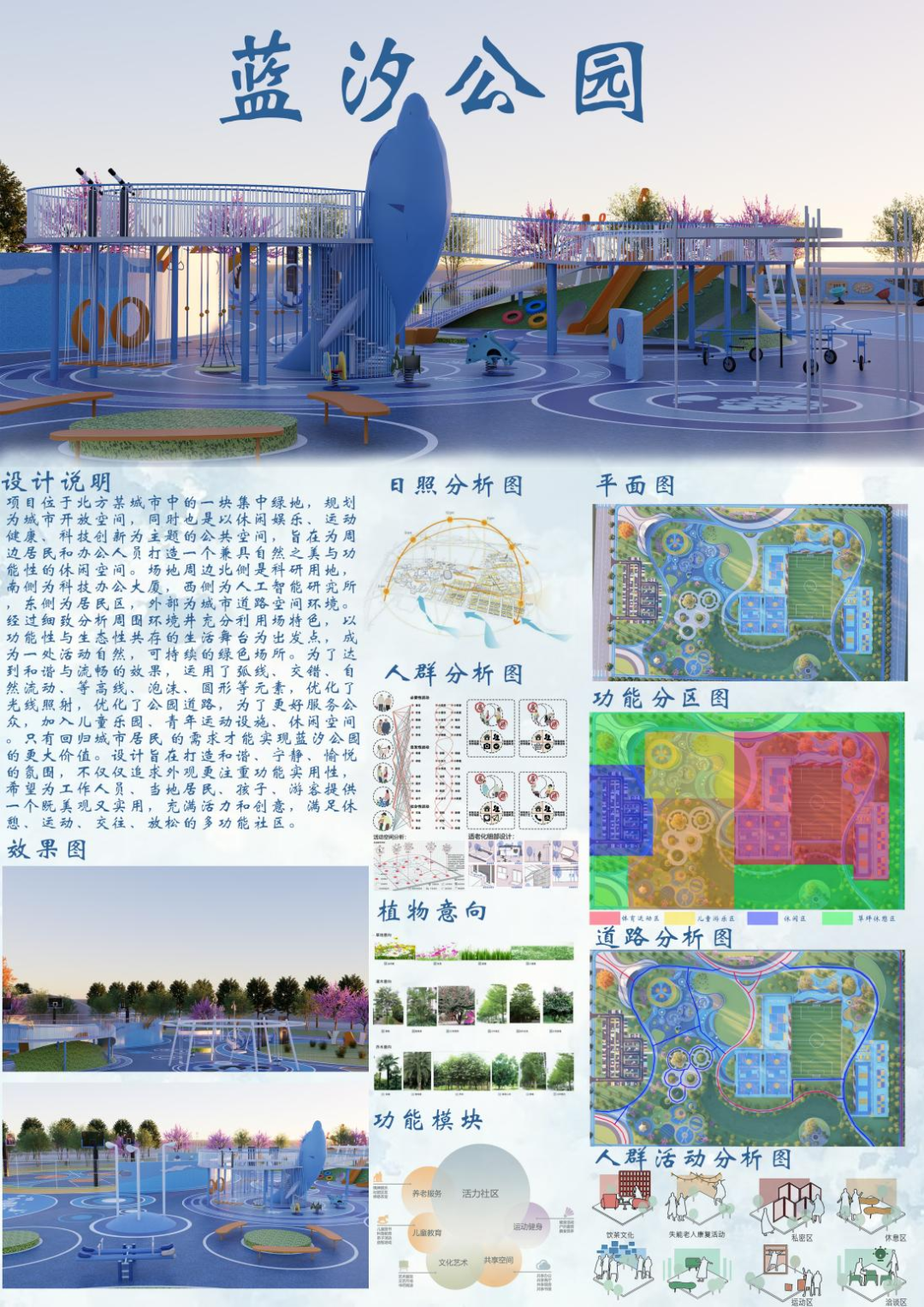

作者及作品名称:24063020215-关科宇-《蓝汐公园》

设计说明:蓝汐公园设计旨在打造宁静与活力兼具的绿色空间。整体布局以“蓝汐“为灵感,寓意如蓝色潮汐般灵动与包容。经过细致分析周围环境并充分利用场地特色,以功能性与生态性共存的生活舞台为出发点,成为一处活动自然,可持续的绿色场所。为了达到和谐与流畅的效果,运用了弧线、交错、自然流动、等高线、泡沫、圆形等元素,优化了光线照射,优化了公园道路,为了更好服务大众,加入儿童乐园、青年运动设施、休闲空间。此外,设置多条蜿蜒小径,串联各个区域,方便游客漫步欣赏美景,夜晚灯光系统营造温馨浪漫氛围。为市民提供舒适的休闲娱乐空间,只有回归城市居民的需求才能实现蓝汐公园的更大价值。

学生作品展示十二

作者及作品名称:24063020517-杨锦-《城市科技广场景观设计》

设计说明:本设计方案旨在打造一个集自然之美与功能性于一体的城市科技广场。项目位于陕西西安,周边有居民区、研究所和科研中心,设计充分利用了独特的机遇和挑战,创造一个与自然和谐共生的景观环境。广场分为休息区、娱乐区、儿童活动区等几个区域,植物配置选择了榕树、黄花槐等以营造四季有景的景观效果。同时,考虑到生态平衡和可持续性,采用本土植物和适应性强的品种。水景设计有喷泉为场地增添了灵动和生机,硬质景观则如铺装、座椅、亭廊等,既满足了功能需求,又提升了景观的品质。整体布局合理,功能分区明确,旨在为周边居民和游客提供一个兼具自然之美与功能性的休闲空间,以休闲娱乐、运动健康、科技创新为主题的公共空间。

学生作品展示十三

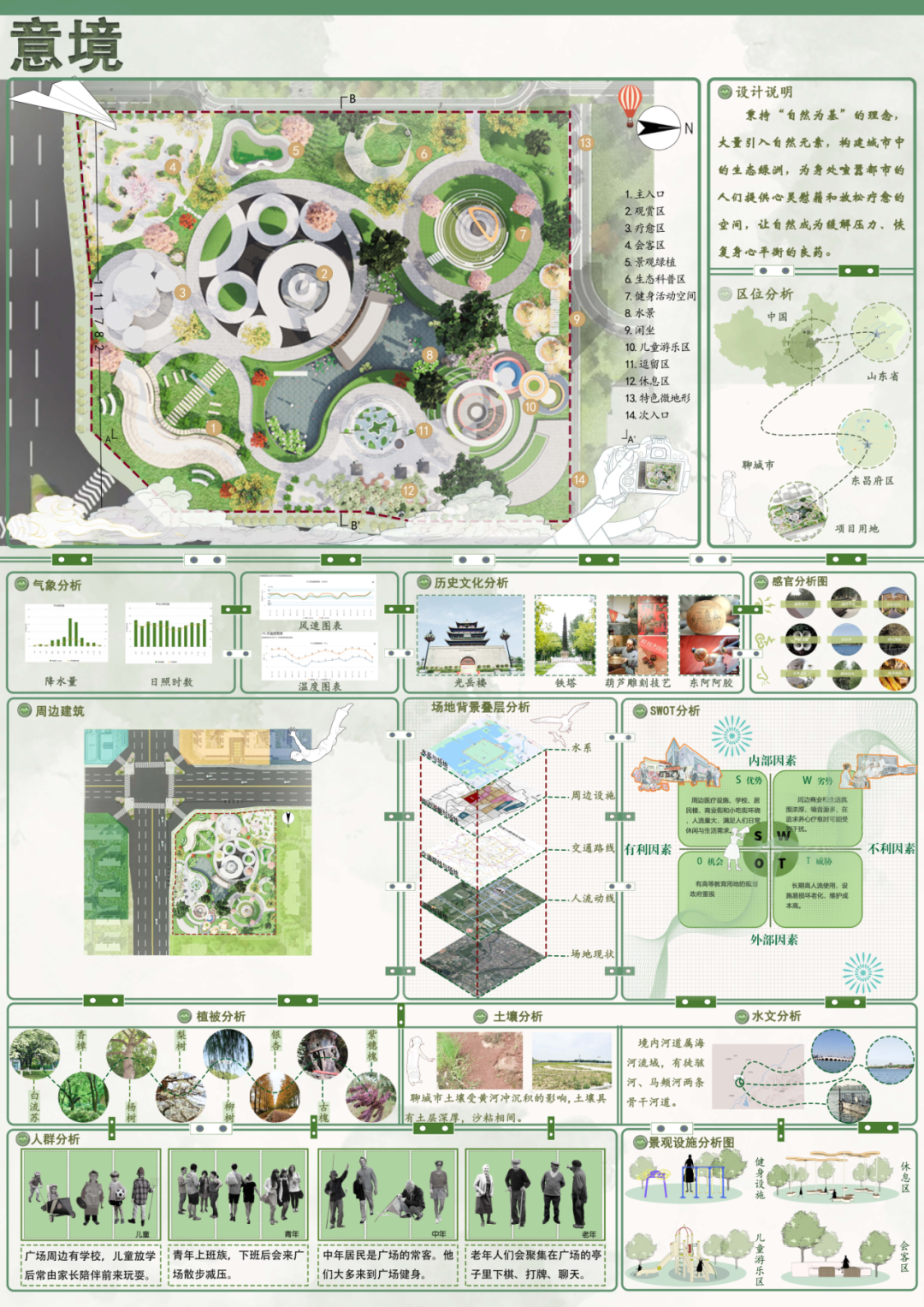

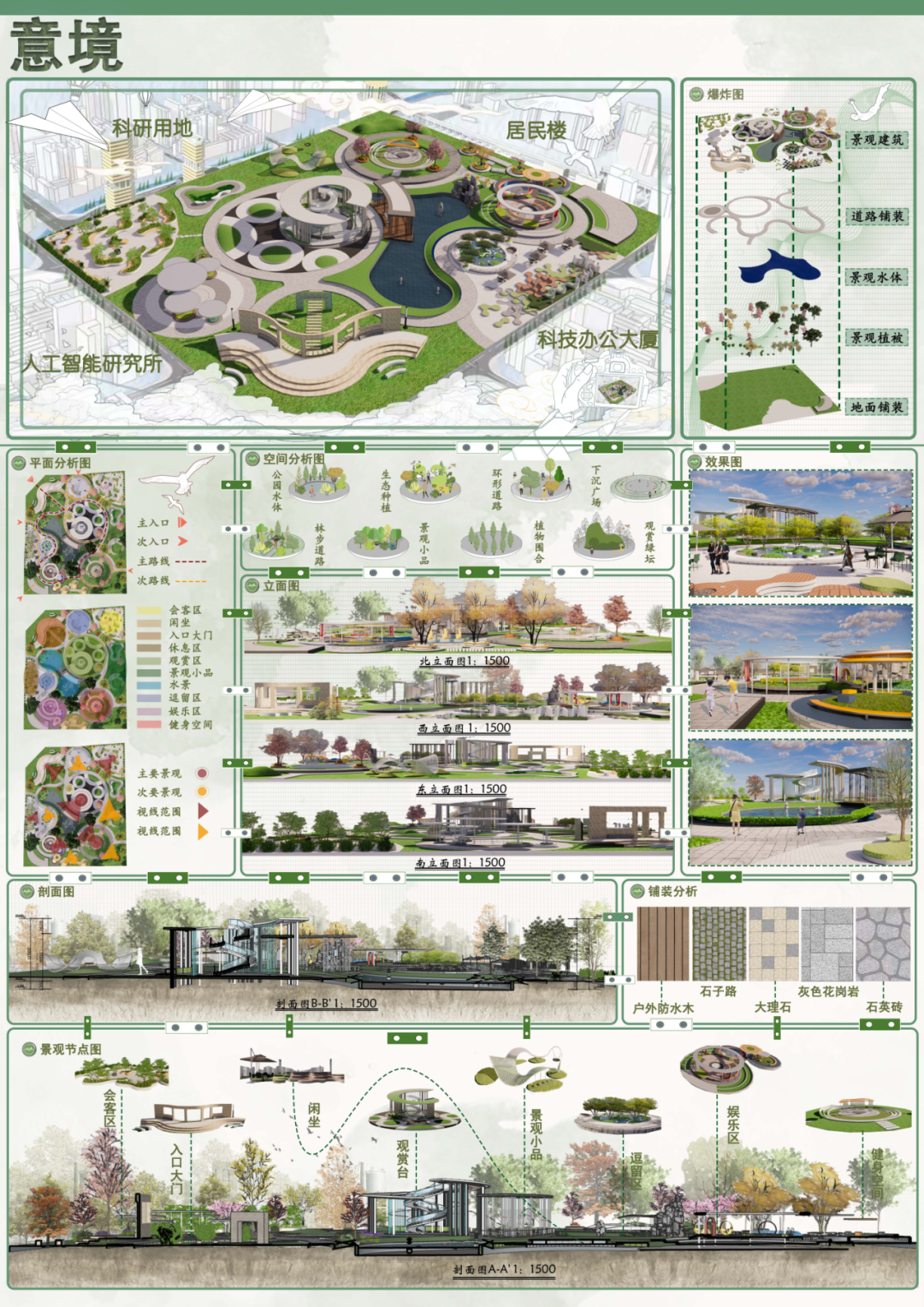

作者及作品名称:24063020502-欧阳春莹-《意境——广场景观设计》

设计说明:本设计方案以“自然为基”的理念为核心,旨在打造一个生态友好、功能齐全的城市科技广场。设计充分考虑了场地的自然条件和周边环境,通过引入自然元素,构建城市中的生态绿洲。广场布局分为多个功能区,包括主入口、观赏区、休闲区、健身活动区、儿童游乐区等,满足不同人群的需求。植物配置选用了适应当地气候的本土植物,营造四季有景的景观效果。水景设计以喷泉和水体为主,增加场地的灵动性和生态效益。硬质景观如铺装、座椅、亭廊等,既满足了功能性需求,又提升了景观的品质。整体设计注重生态平衡和可持续性,旨在为市民提供一个兼具自然之美与功能性的休闲空间,促进人与自然的和谐共生。

学生作品展示十四

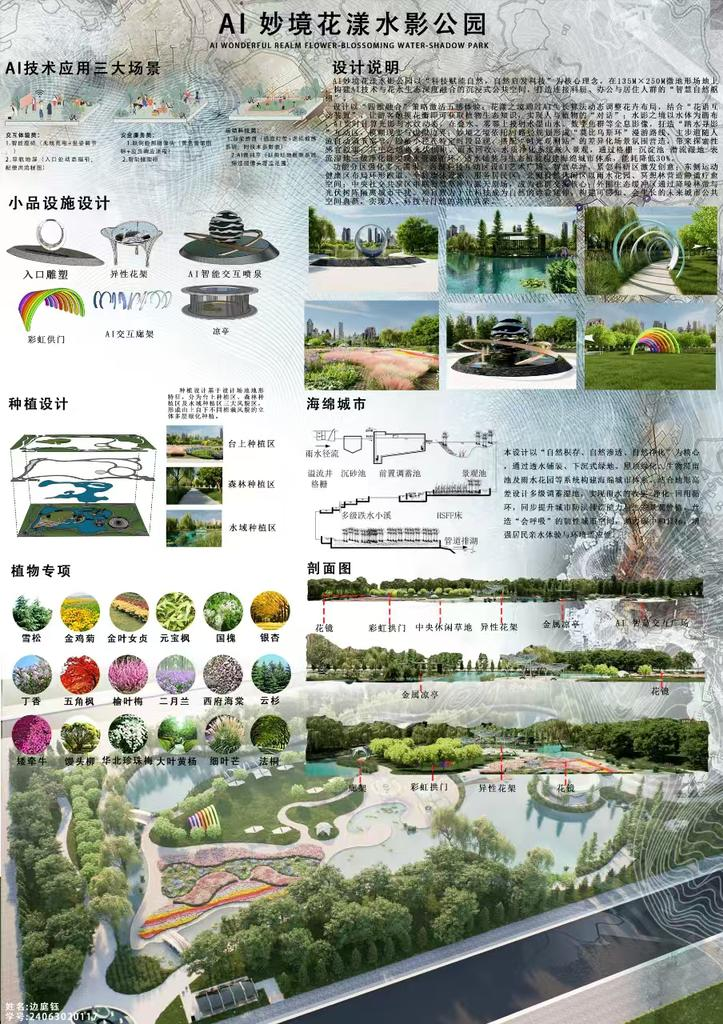

作者及作品名称:24063020117-边庭钰-《AI妙境花漾水影公园》

设计说明:本设计方案旨在打造一个融合AI技术与自然景观的创新公园——AI妙境花漾水影公园。设计以“科技与自然共生”为核心理念,通过引入AI技术,实现智能化管理和互动体验,提升公园的功能性和趣味性。公园布局分为多个功能区,包括入口雕塑、彩虹拱门、AI智能交互喷泉、迷宫等,提供多样化的休闲和娱乐空间。植物配置选用了适应当地气候的本土植物,营造四季有景的景观效果。水景设计以自然形态为主,结合AI技术实现动态水景,增强视觉冲击力。整体设计注重生态平衡和可持续性,旨在为市民提供一个兼具科技感与自然美的休闲空间,促进人与自然的和谐共生。

学生作品展示十五

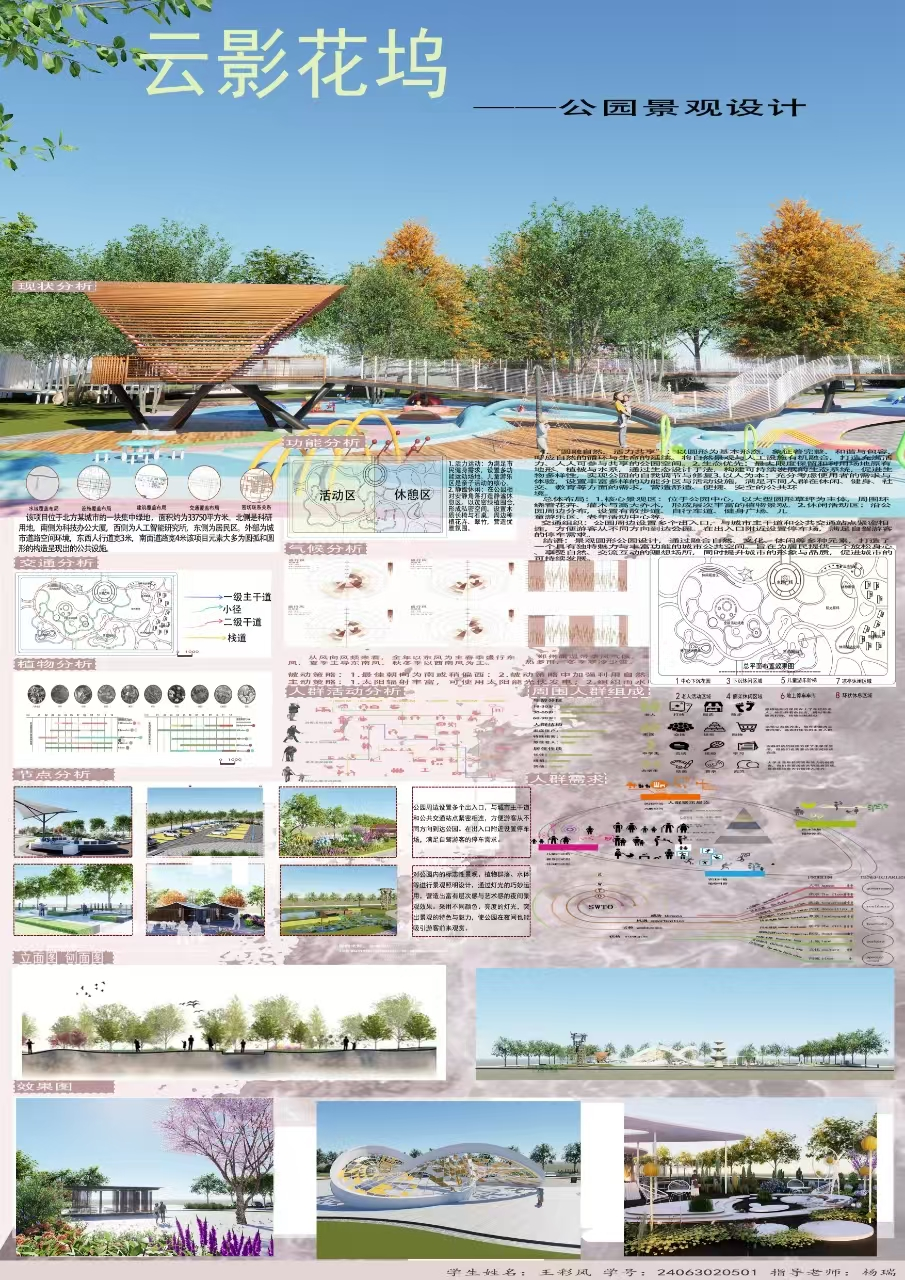

作者及作品名称:24063020501-王彩凤–《云梦之境·云影花坞——公园景观设计》

设计说明:本公园以“自然与人文共融”为设计理念,打造集生态休闲、文化体验、运动健身于一体的城市公共空间。根据功能划分为三大区域:入口广场区以特色景墙与跌水景观构成标志性门户,地面镶嵌地方文化元素图案,彰显地域特色;生态休闲区保留原有水系,拓宽湖面并种植荷花、菖蒲等水生植物,搭配木栈道与亲水平台,营造清幽自然的滨水景观;活力运动区设置环形塑胶跑道、健身器械区与儿童游乐场地,儿童区采用软质橡胶地面,配备趣味滑梯、攀爬设施,保障安全的同时激发童趣。园内植物以本土乔木为骨干,搭配四季花卉,形成错落有致的绿化层次,同时融入海绵城市理念,利用雨水花园、透水铺装实现生态排水,旨在为市民提供舒适宜人的休闲活动场所。