环境设计系

环境设计专业于 2007 年开始招生,经过多年发展,于2017年被学校定为校级一流培育专业,2020 年确定为省级一流建设专业,2024年软科排名253名,位列陕西省第11名。环境设计专业师资队伍教师硕士以上达 96%,其中博士4 人,在读博士 13 人,柔性引进企业博士3人,专业带头人董千教授为陕西省教学名师,具有较高学术造诣和知名度。现有教师 47人(教授2 人,副教授 16 人,讲师 18 人,助教 11 人),形成了结构合理的教师梯队。

环境设计系

2025年6月

寄语

学习宛如一场没有终点的马拉松,此刻积累的点滴知识,都将化作你们未来最珍贵的行囊。展望未来的求知、职场之路,愿大家始终怀揣勤奋向学、潜心钻研的热忱,持续打磨剖析难题、攻克难关的本领,勇敢地朝着知识边界进发,开阔眼界。着重培育创新思维与批判性思维,大胆发表独到见解、设计全新方案,为人居环境优化添砖加瓦。

艺术与设计学院院长董千教授寄语

2025年6月

课程名称:快题设计

课程类型:专业选修课

课程学时及学分:32/2

授课对象:220610201-210610208(本科);240630201-240630205(专升本)

授课人数:187人;123人

授课教师:陈磊(讲师)、潘文隆(工艺美术师)

一、课程简介:

《快题设计》课程是环境设计专业一门专业选修课程,快题设计是掌握环境设计基本知识 (基本功能、空间形体、规范认知等)、提高方案能力的必要训练手段,是在有限的时间内完成方案构思及其结果的表达方式。通过快题设计可以增强设计思维的灵敏性、速度与效率,改进和完善设计者的设计流程,快速分辨设计过程中的主次矛盾,培养协调解决问题的能力。

主要课程内容包括:通过快题设计的学习,使学生比较全面、系统的掌握理解快题设计的基本知识和基本技能,并能熟练和正确运用快速表现手法,快速的表现方案构思。

理论课程教学目标:培养方案设计的能力;提高操作技能,培养动手能力;培养审美情趣和树立正确的价值观和设计师崇高的职业道德。

二、授课板块:

根据课程设置。结合教学大纲及教材内容,本课程主要分为6个章节进行授课。授课总课时为32课时,其中24课时为理论课时,8课时为实践课时,理论课时与实践课时相互穿插于整个课程的不同章节的学习之中,充分做到理论与实践相结合,提升学生学习效率。

以下为该课程模块设置:

第一章:理论:快题设计概述

第二章:理论:快题设计案例分析

第三章:理论+实践:居住区快题设计

第四章:理论+实践:校园绿地快题设计

第五章:理论+实践:城市广场快题设计

第六章:理论+实践:公园快题设计

以上6个章节的实践训练中,城市滨水景观快题设计为本门课程的重要模块,最具课程内容考核综合性能,能较好地体现学生的综合设计能力,因此最终的课程优秀作业展示也将从该模块选出。

三、学生作品展示

学生作品展示一

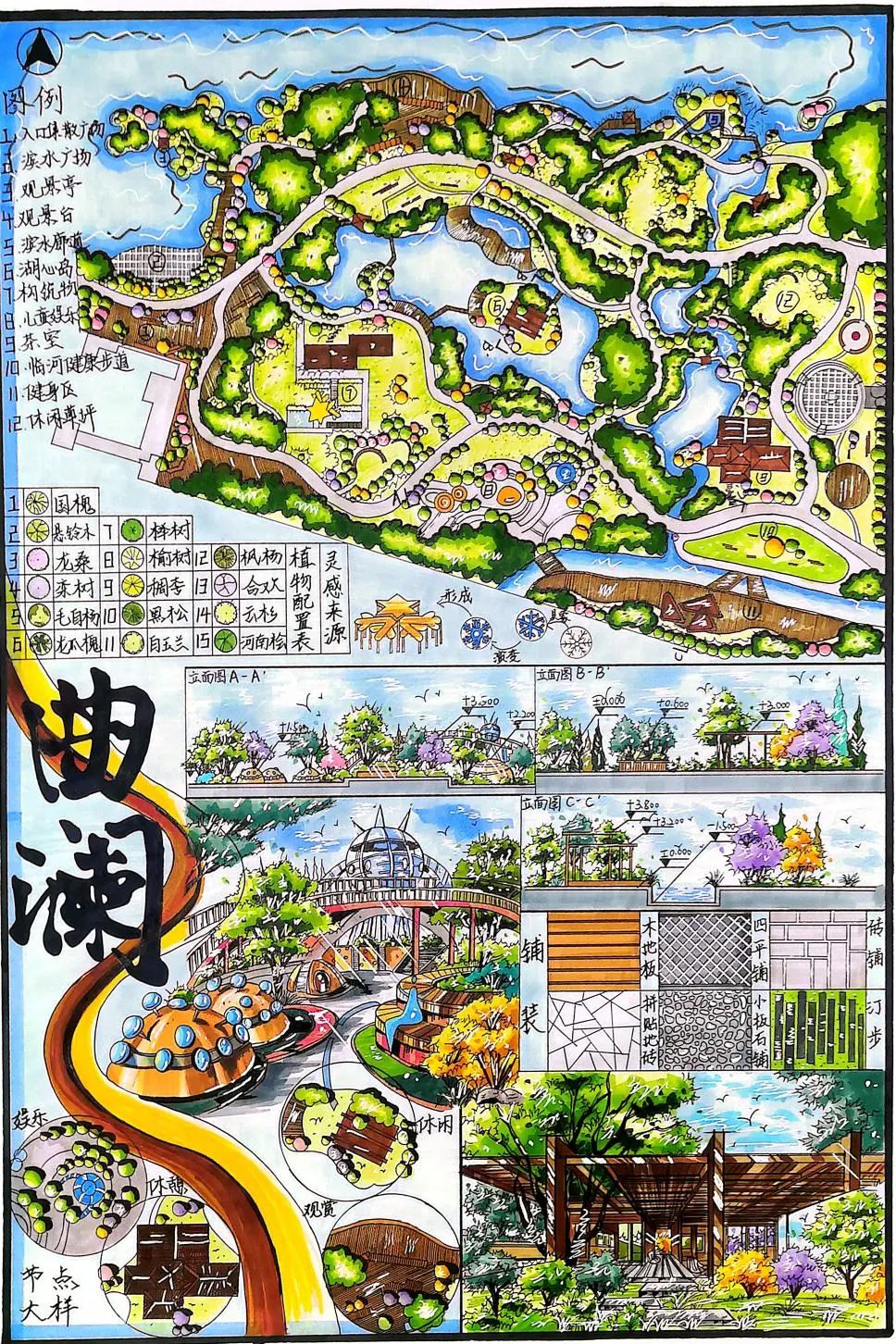

作者及作品名称:24063020213—樊子璇—《曲澜》

设计说明:“曲澜”滨水公园以“曲水澜韵,生态共生”为核心理念。设计巧妙融合蜿蜒水系与自然景观,以灵动曲折的水岸线为脉络,打造多层次亲水空间,如观景平台、木栈道、浅滩湿地等,让游客亲近自然。同时,植入文化元素,通过雕塑、景墙等展现地域特色。园内合理布局休憩区、运动区、儿童活动区,满足多元需求。采用生态技术净化水体、涵养绿植,构建人、水、绿交融的活力空间,营造兼具生态价值、文化内涵与休闲功能的城市滨水景观。

学生作品展示二

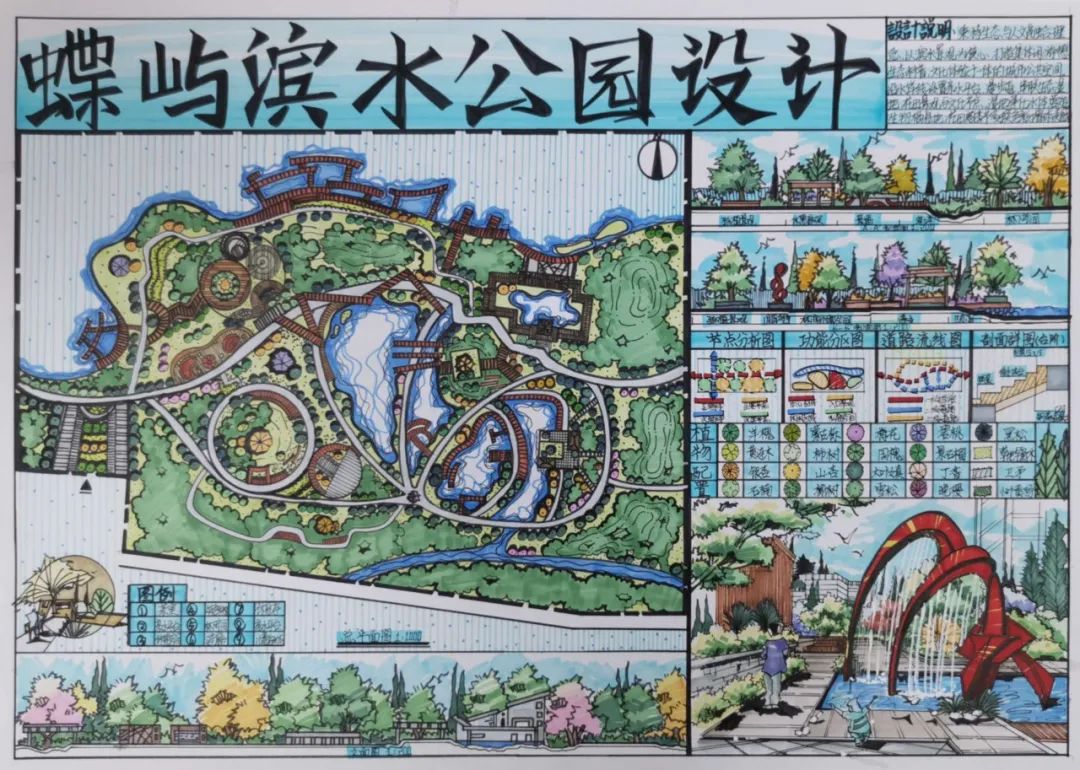

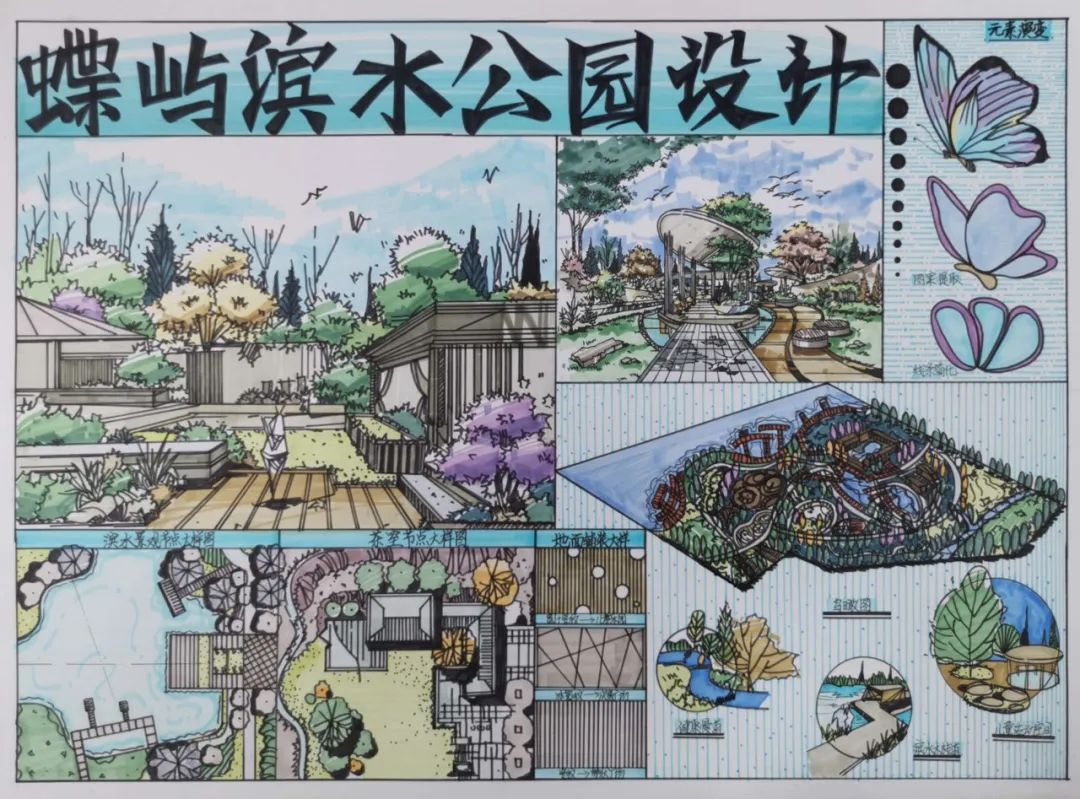

作者及作品名称:22061020319—李晧钰—《蝶屿滨水公园设计》

设计说明:本方案以“蝶舞水韵,栖心屿境”为主题,将蝶形意象融入滨水空间。通过流线型步道串联生态湿地、观景廊架与互动广场,打造灵动的游览动线;以起伏地形塑造岛屿状休憩区,搭配观景台与亲水平台,增强人与水的互动。园内植入特色植物景观,形成四季有景的植物群落。同时,结合海绵城市理念,利用雨水花园、透水铺装实现生态水循环。功能分区涵盖运动健身、亲子娱乐、文化展示,既满足市民休闲需求,又展现地域文化底蕴,构建自然与人文共生的滨水活力空间。

学生作品展示三

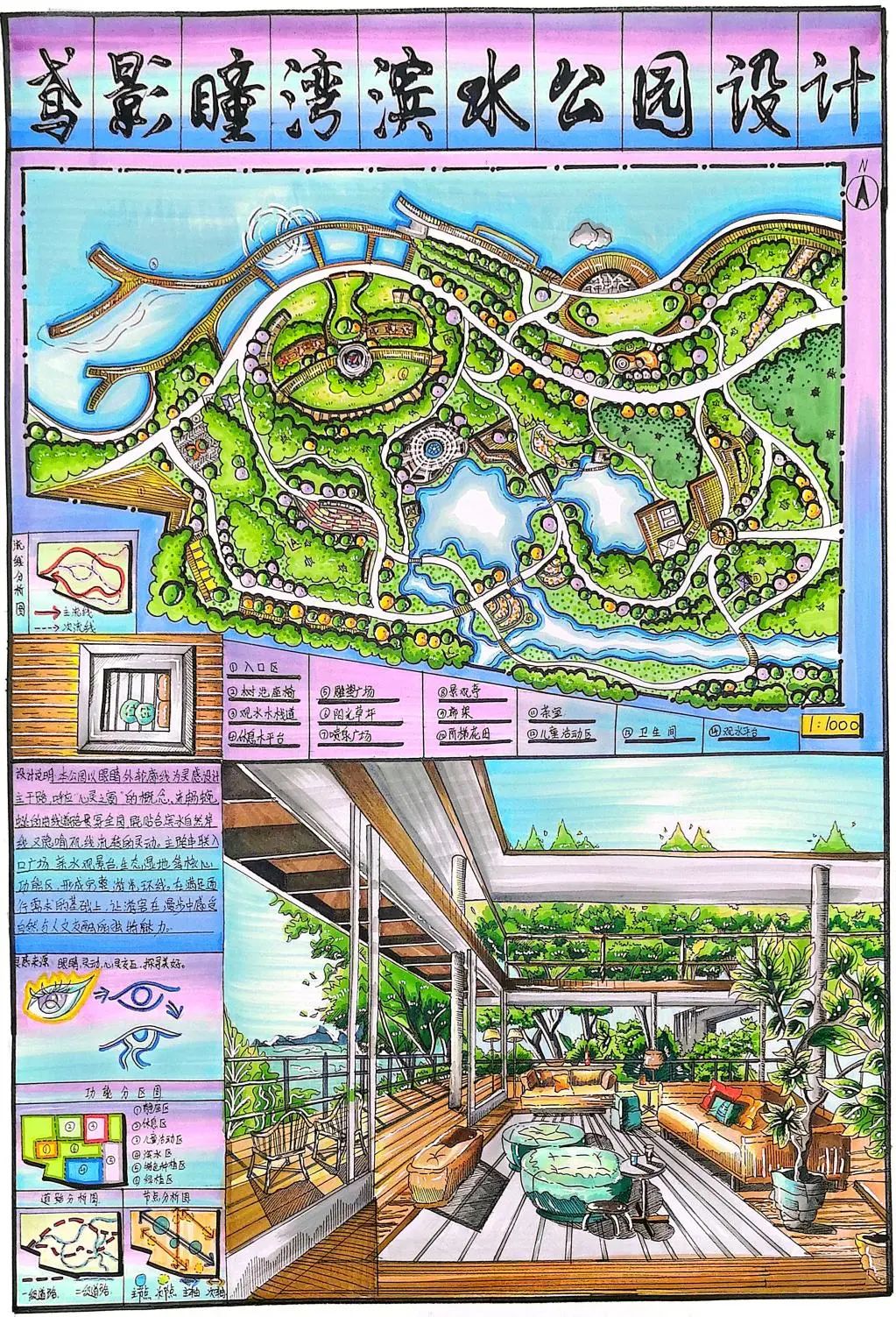

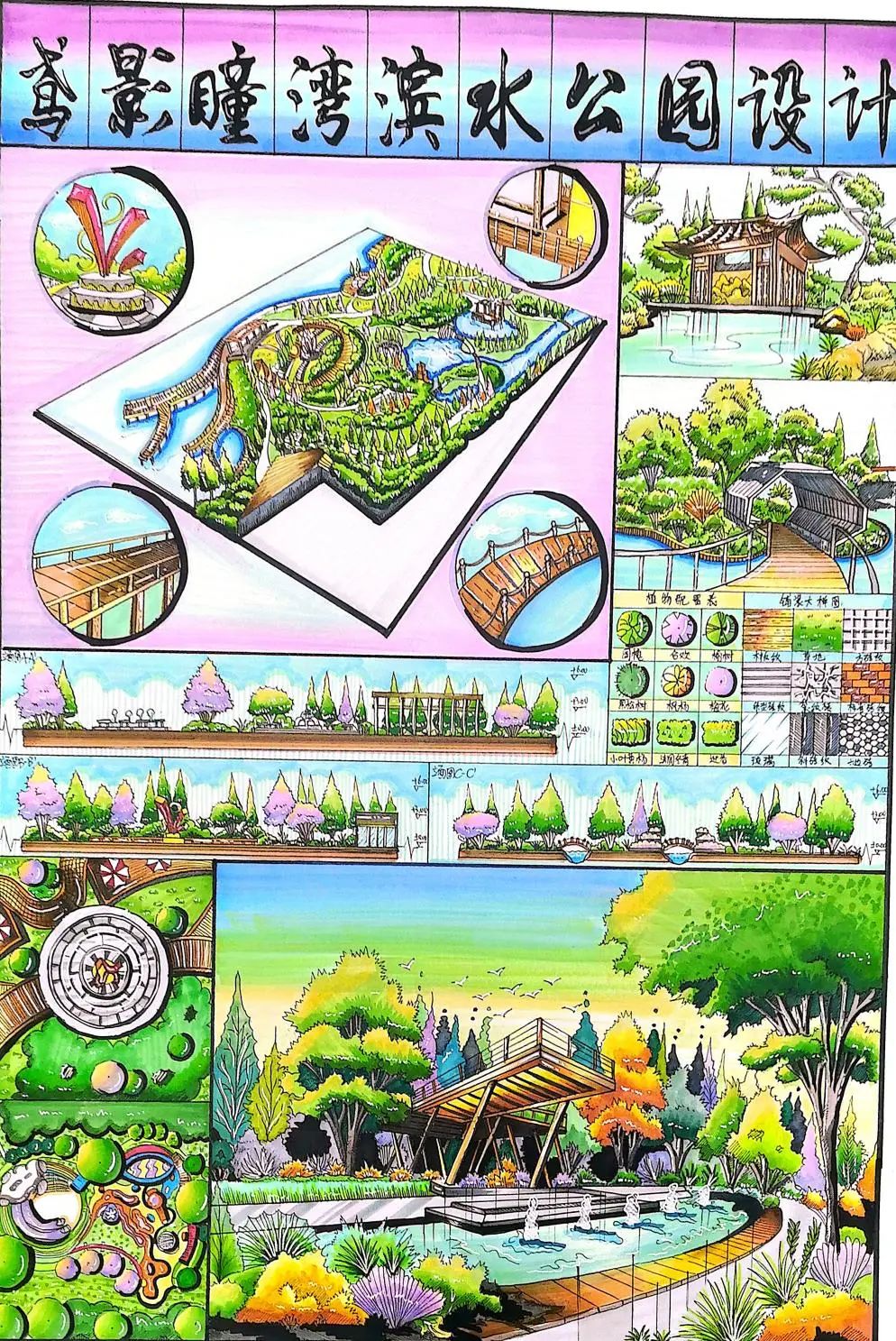

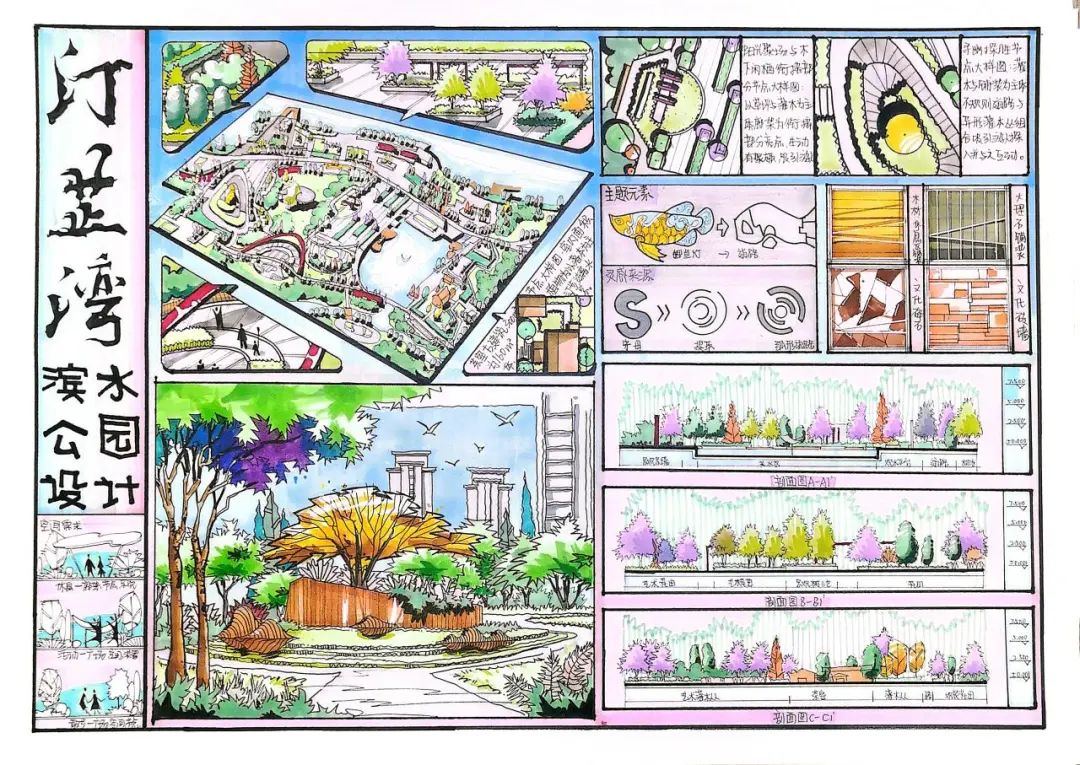

作者及作品名称:24063020319—翟浩东—《鸢影瞳湾滨水公园设计》

设计说明:本设计以“鸢飞瞳湾,光影交织”为核心,将风筝(鸢)的灵动形态与瞳眸意象融入滨水空间。以蜿蜒的线性步道模拟风筝飘带,串联起光影剧场、观景瞭望塔、亲水码头等特色节点。结合镜面水景与镂空景墙,打造光影变幻的互动景观。功能分区上,设置风筝文化展示区、运动休闲区、儿童探险乐园等,满足多元需求。植物配置以本土物种为主,构建多层次生态群落。通过生态驳岸与透水设施实现海绵功能,营造集文化体验、休闲娱乐、生态保护于一体的活力滨水空间。

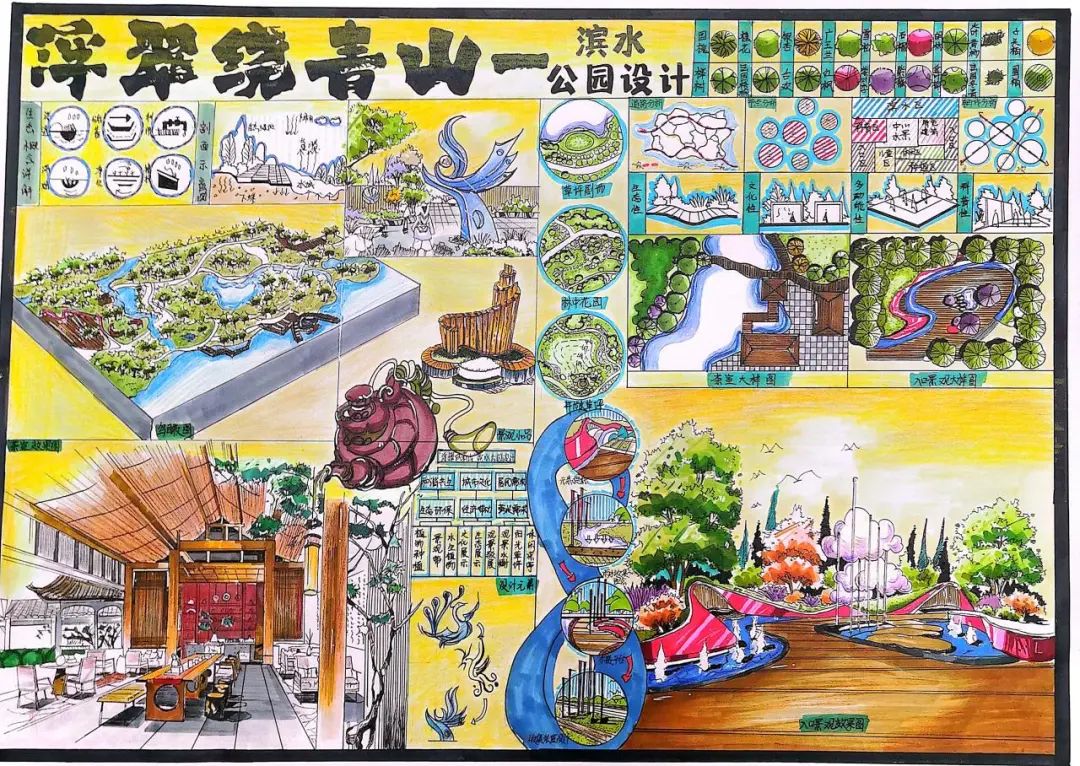

学生作品展示四

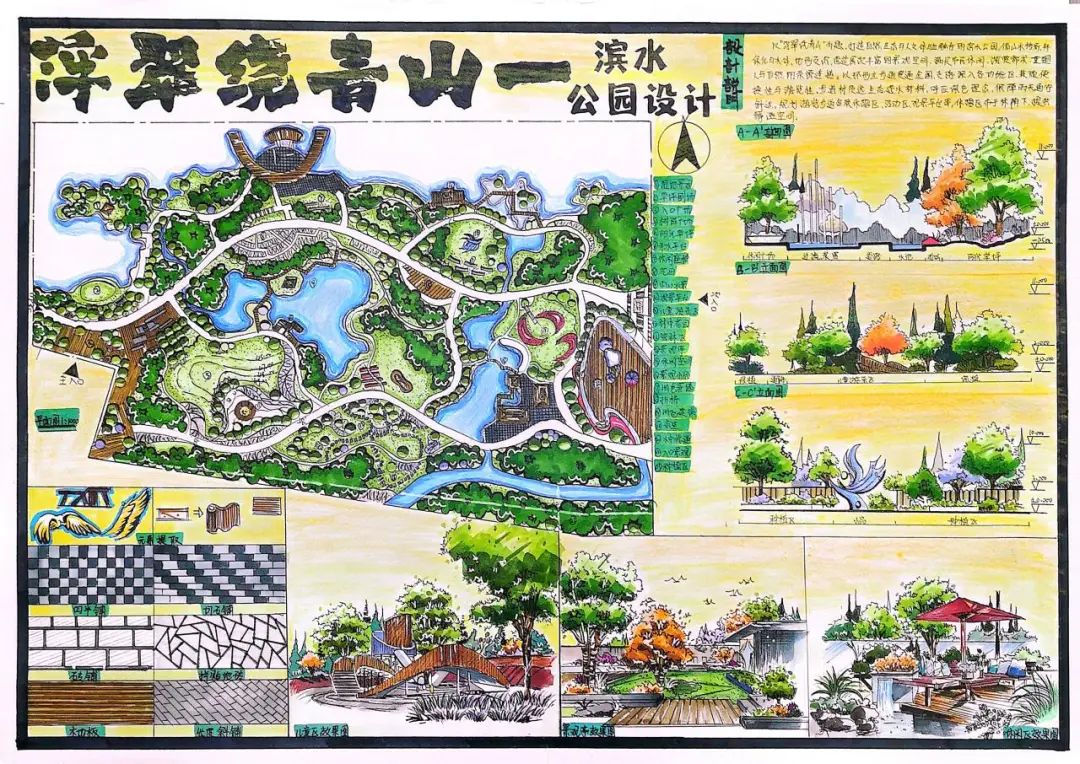

作者及作品名称:24063020307—唐光英—《浮翠绕青山—滨水公园设计》

设计说明:本方案以“山水共融,翠意浮生”为设计理念,紧扣“浮翠绕青山”主题,将山形轮廓抽象提炼,融入滨水空间。通过高低错落的台地景观、蜿蜒起伏的观景栈道,模拟青山形态;以大面积绿化植被与水生植物营造“浮翠”意境。打造亲水平台、水榭长廊等节点,强化人与山水互动。功能上合理划分生态科普区、活力运动区、静谧休憩区,满足不同人群需求。结合生态驳岸、雨水花园等设施,实现生态可持续发展,构建山水相依、绿意盎然的沉浸式滨水休闲空间。

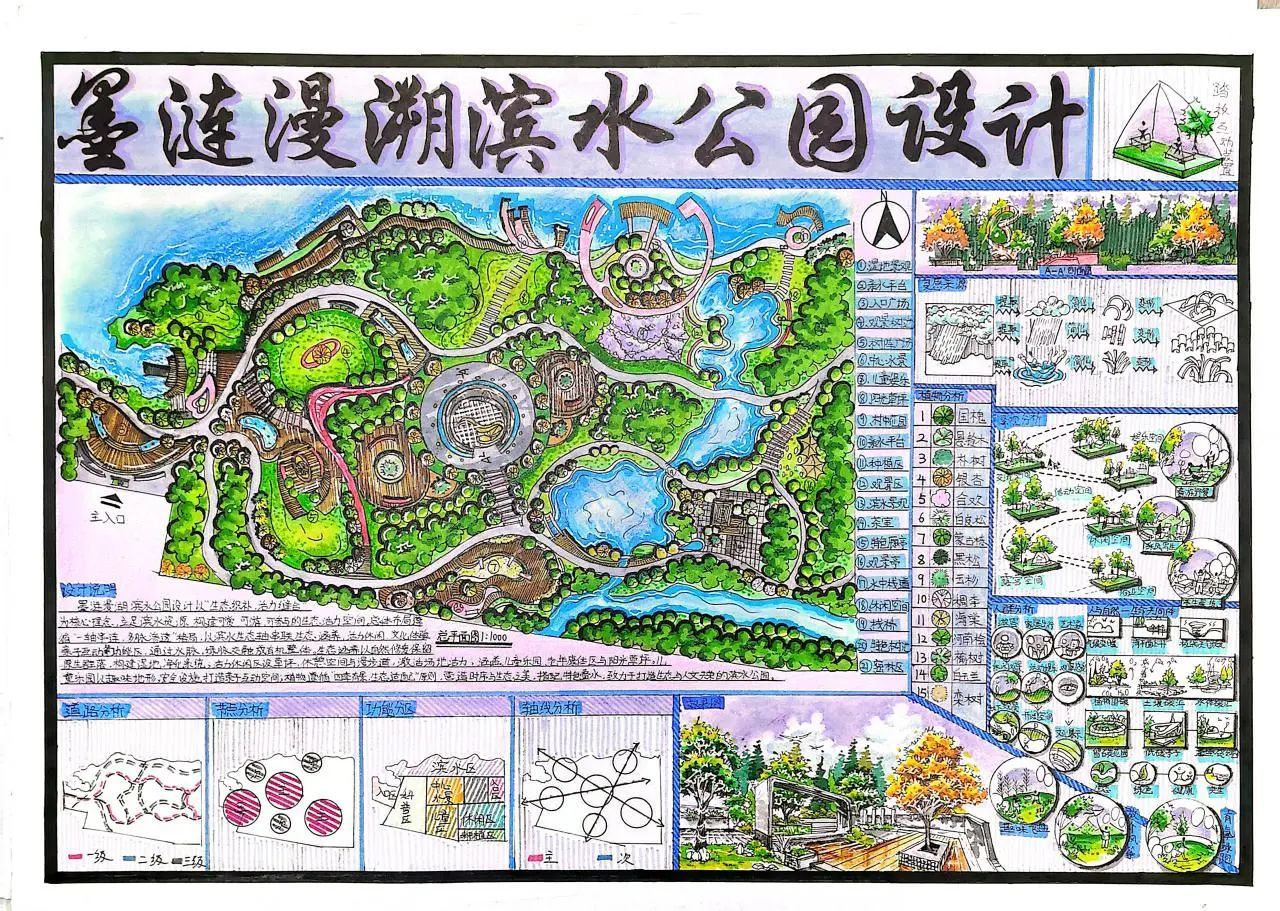

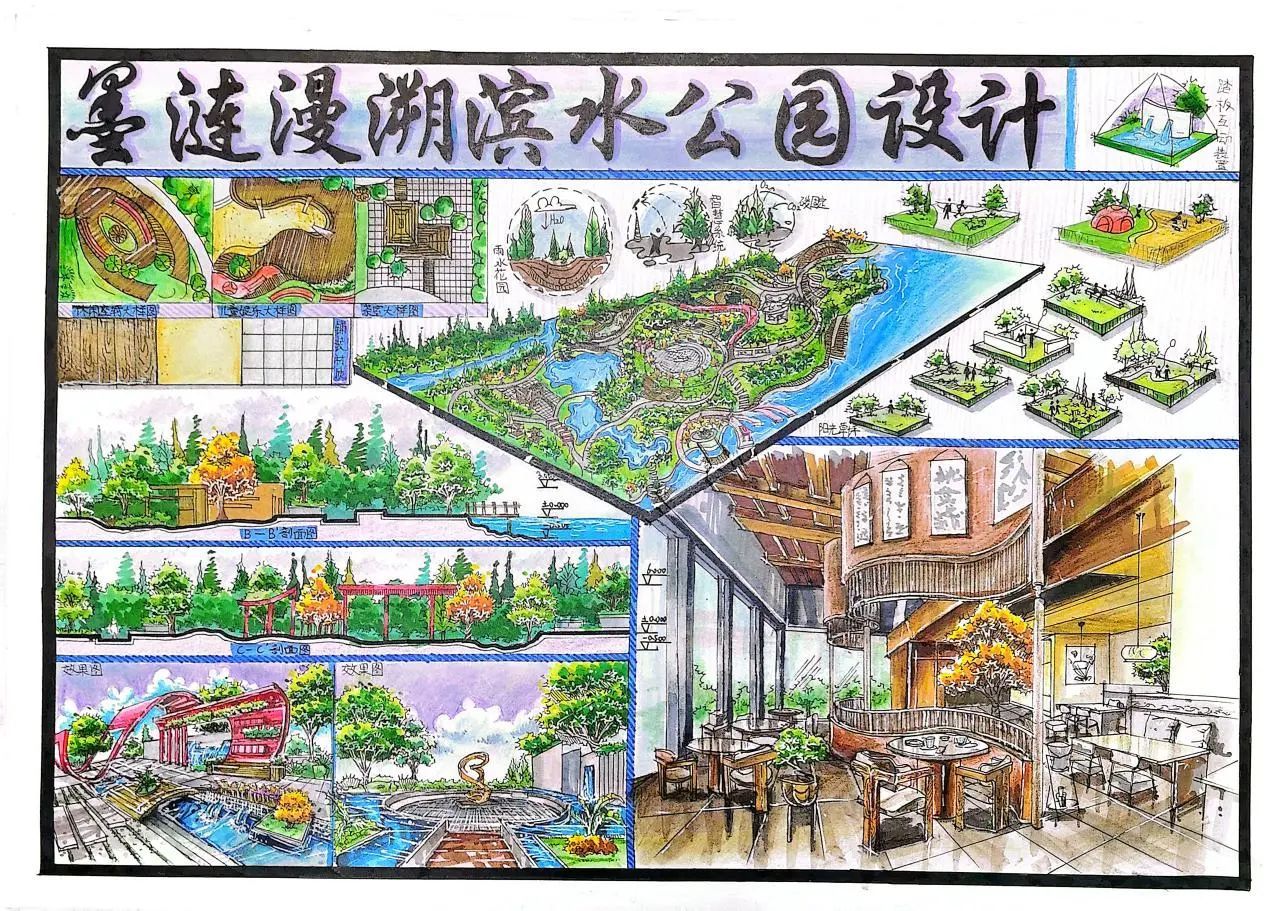

学生作品展示五

作者及作品名称:24063020303—宋筱雅—《墨涟漫溯滨水公园设计》

设计说明:本设计以“水墨晕染,涟漪漫溯”为灵感,将传统水墨意境融入滨水空间。以流畅的曲线模拟墨色涟漪,规划步道与水系,打造流动的游览动线;利用灰瓦、景石等元素,搭配雾森装置,营造朦胧诗意的水墨氛围。设置书画长廊、墨韵广场等文化节点,展现艺术气息。功能分区涵盖文化体验、休闲健身、亲子互动区域,满足多样需求。结合生态湿地与透水铺装,实现水体净化与雨水收集。通过自然与人文的融合,构建独具东方美学的沉浸式滨水景观空间。

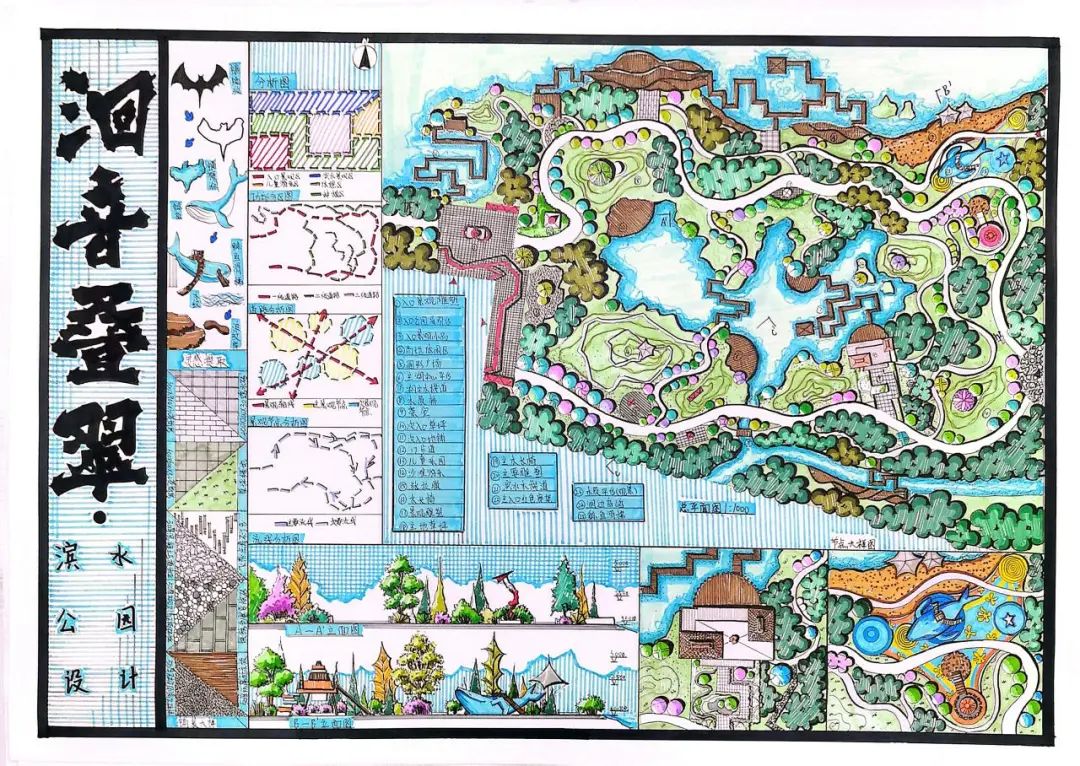

学生作品展示六

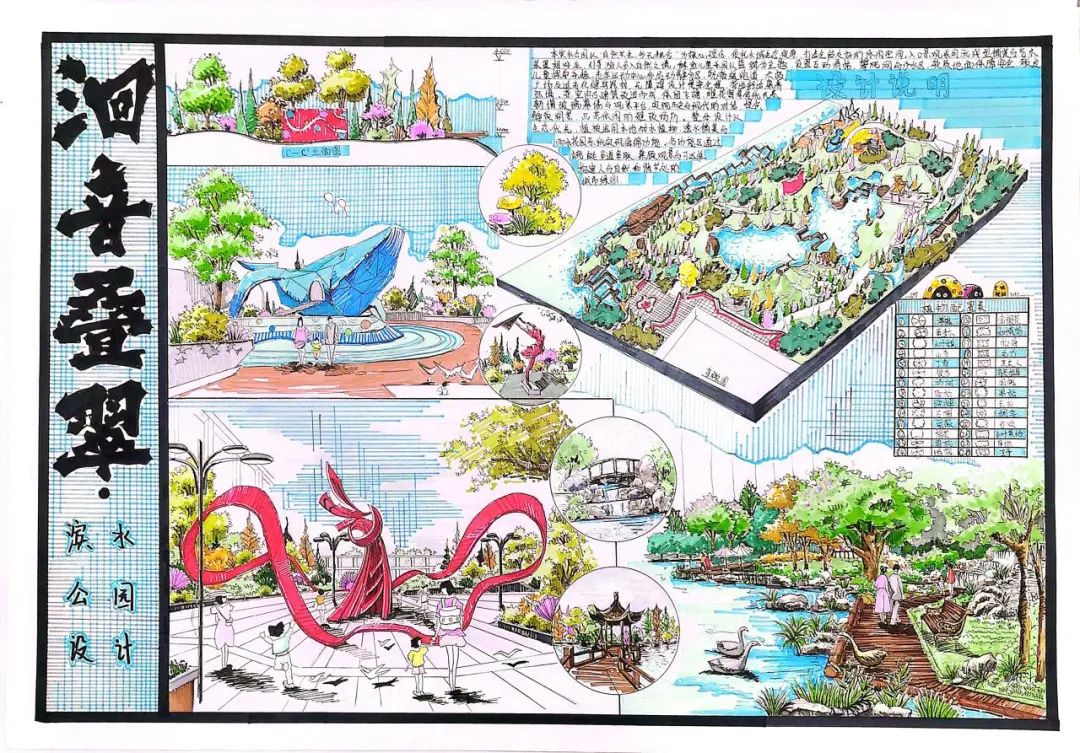

作者及作品名称:24063020304—任亚楠—《洄音叠翠滨水公园设计》

设计说明:本设计以“水声洄响,绿意叠嶂”为核心,融合听觉与视觉双重体验。以蜿蜒水系为脉络,通过瀑布、溪流、跌水等水景设计,营造灵动“洄音”;结合层次丰富的植物群落,打造“叠翠”生态景观。园内设置观景台、亲水平台与木栈道,串联各个功能区,满足市民休憩、娱乐、健身需求。融入地域文化元素,通过景墙、雕塑展现历史底蕴。同时采用生态护坡、雨水花园等技术,实现生态可持续性,构建自然与人文交融、充满生机的滨水空间。

学生作品展示七

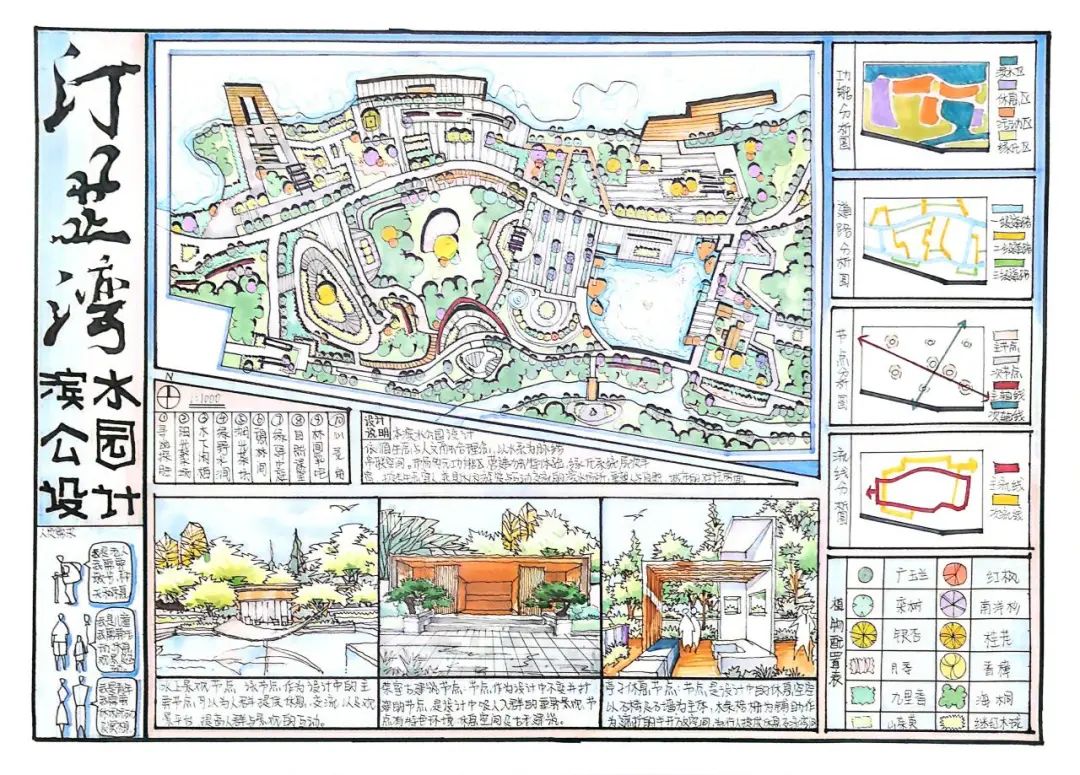

作者及作品名称:24063020216—宋佳音—《汀芷湾滨水公园设计》

设计说明:本设计以“芷香盈岸,汀渚栖心”为理念,提取“汀芷”意象,打造诗意滨水空间。通过蜿蜒曲折的生态汀步串联亲水平台、观景廊架等节点,结合菖蒲、白芷等水生植物种植,再现“岸芷汀兰”的自然美景。规划湿地科普区、活力运动区与休闲漫步区,满足不同人群需求。以透水铺装、生态驳岸构建海绵系统,实现雨水循环利用。融入地方文化元素,通过景墙、雕塑讲述地域故事,营造兼具生态价值、文化内涵与休闲功能的沉浸式滨水公园。

学生作品展示八

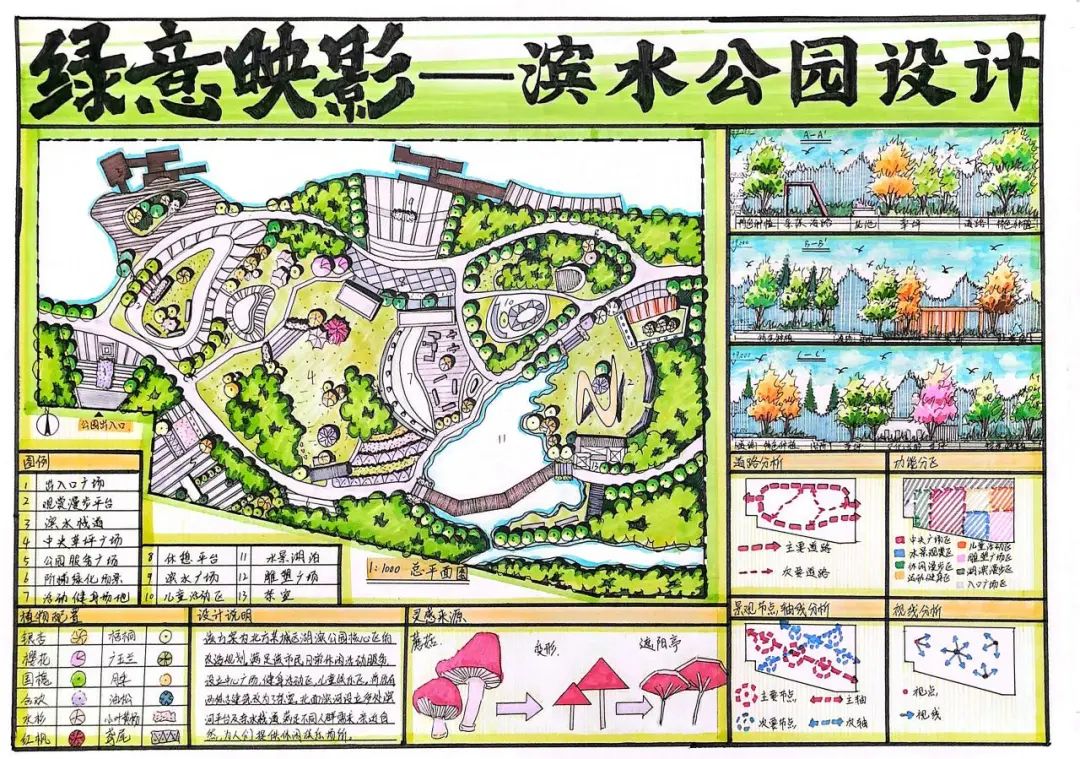

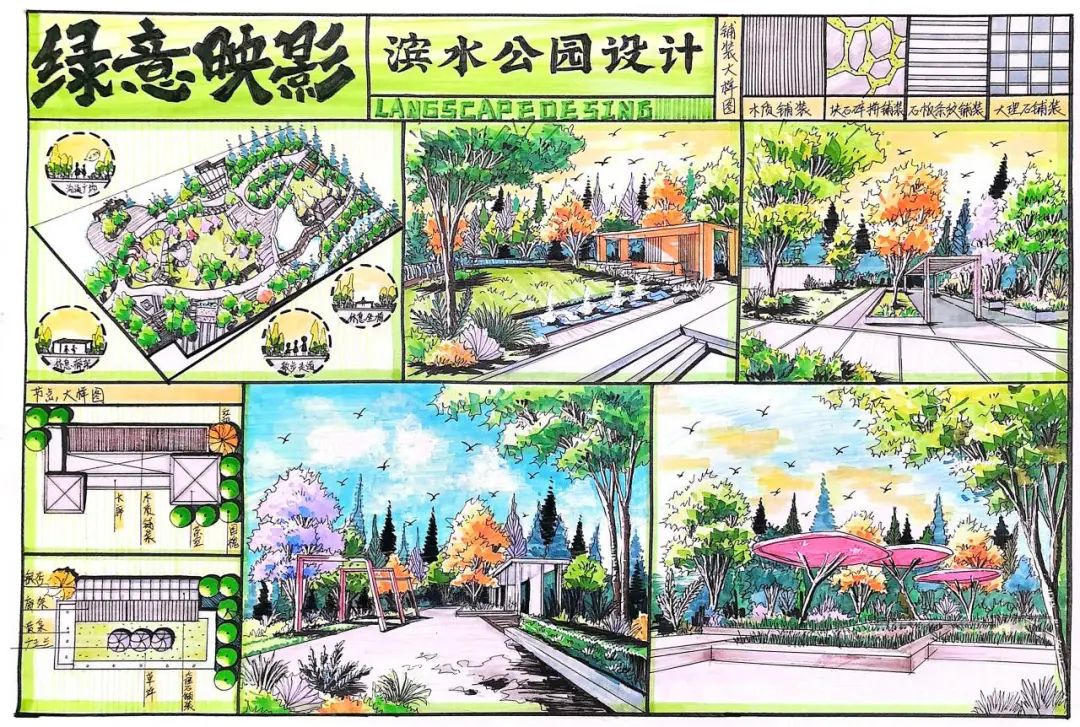

作者及作品名称:240630201—许梅姝—《绿意映影—滨水公园设计》

设计说明:本方案以“绿意映影”为主题,立足打造人与自然和谐共生的滨水空间。设计紧扣生态优先原则,通过大面积绿化种植,营造多层次植被景观,构建绿色生态廊道。结合滨水特性,设置观景平台、亲水步道与休憩亭廊,满足市民观景、游憩需求。同时,融入雨水花园、透水铺装等海绵城市技术,实现生态与功能的有机统一。利用光影变化,在夜间以柔和灯光勾勒水岸轮廓,形成昼夜交替的独特景观,旨在为城市居民提供一处兼具生态价值与休闲功能的活力滨水公园。

学生作品展示九

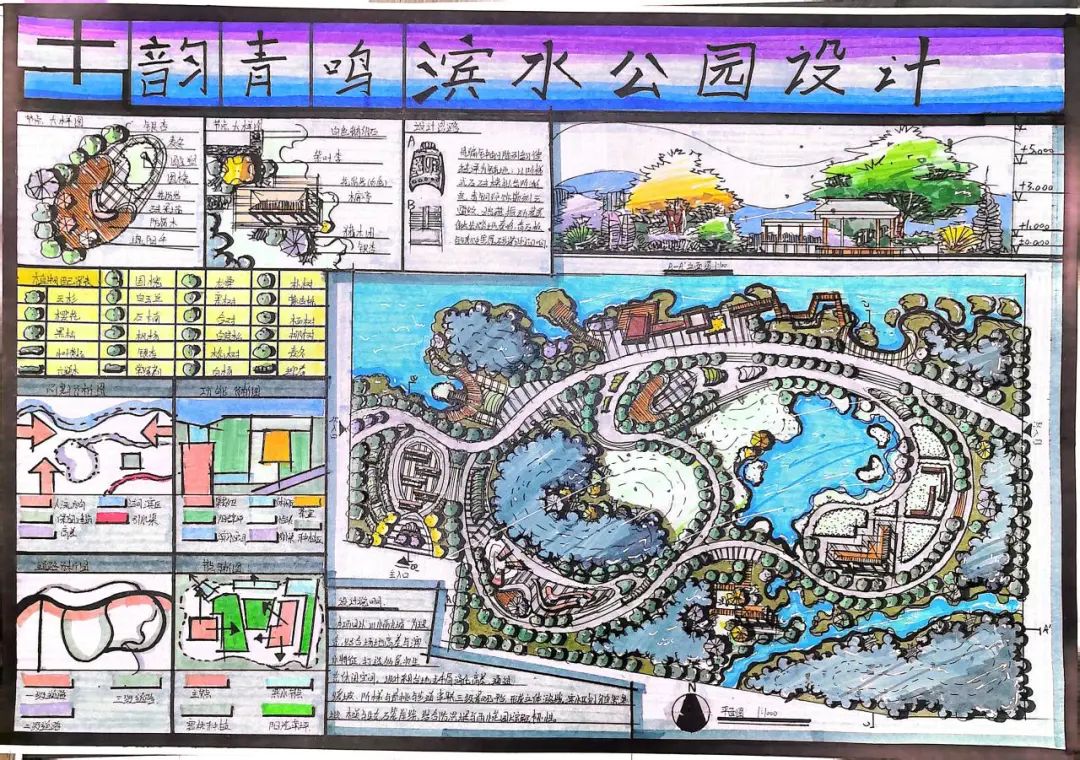

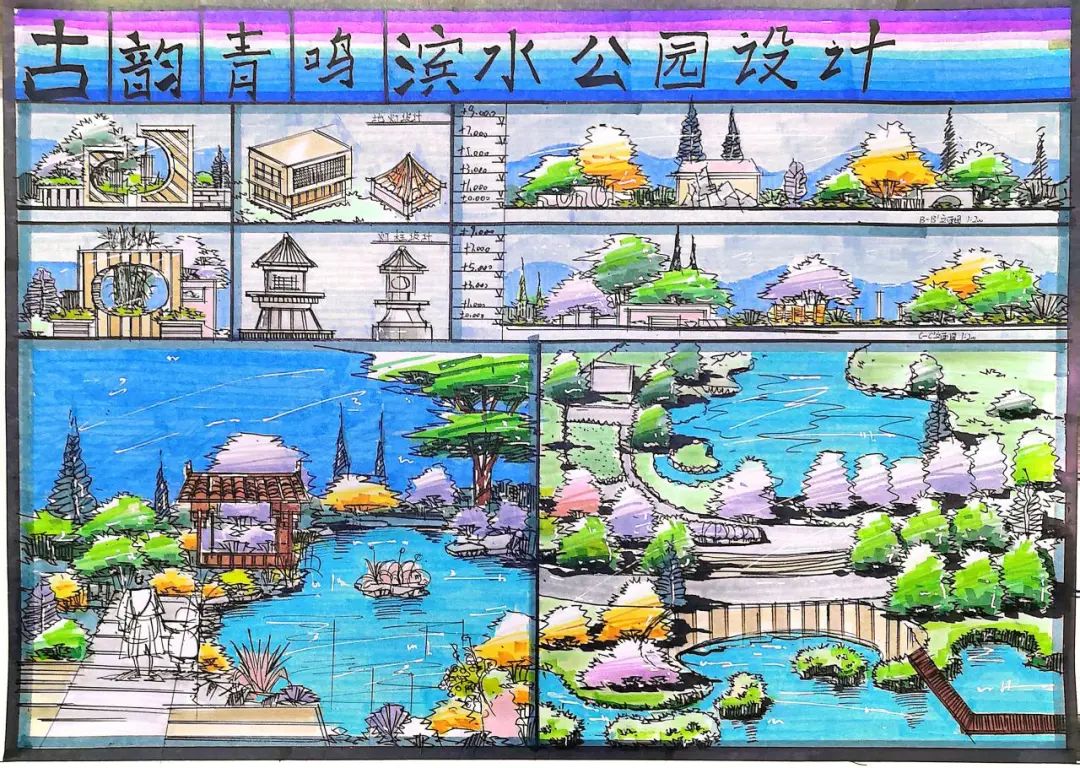

作者及作品名称:22061020118—李翔—《古韵青鸣滨水公园设计》

设计说明:本方案以“古韵青鸣”为主题,立足滨水空间特质,将传统东方美学与现代滨水休闲功能深度融合。设计提取古典园林的框景、借景手法,运用青砖黛瓦、木构长廊营造古朴氛围;沿水岸设置曲径通幽的亲水步道、镂空观景亭,搭配风铃装饰,微风拂过时清音袅袅。结合生态驳岸设计,种植芦苇、菖蒲等水生植物,构建自然湿地景观。同时融入地方民俗文化元素,打造滨水文化展示区,让市民在赏景漫步间感受历史底蕴与滨水风情,实现文化传承与生态休闲的双重价值。

学生作品展示十

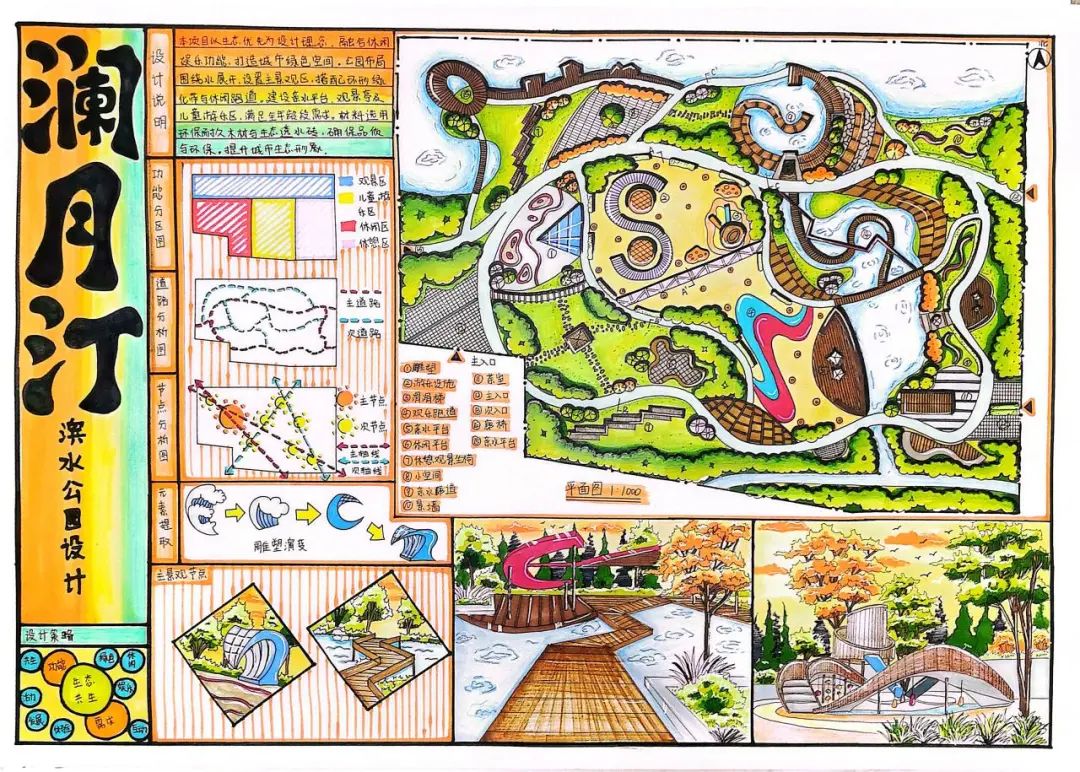

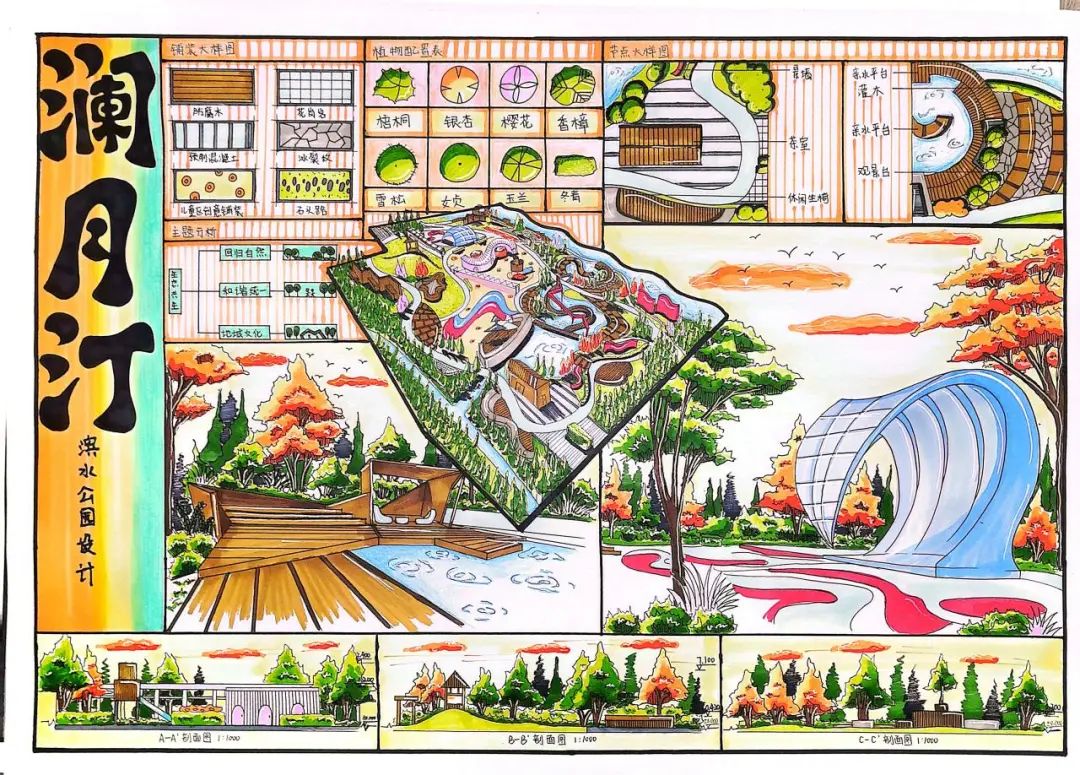

作者及作品名称:24063020318—李若晨—《澜月汀滨水公园设计》

设计说明:本方案以“澜月汀”为主题,围绕“水韵月境”展开设计,将灵动水澜与静谧月色相融合。以蜿蜒水系为核心,打造形态各异的汀洲岛屿,搭配镜面水景与月洞造型景墙,借光影变化营造虚实相生的诗意空间。设置环形夜光步道、亲水平台及观月亭,满足市民休闲游憩需求。植物配置上,选用水生鸢尾、垂柳等营造四季景观,同时融入生态浮岛净化水体。整体设计既彰显滨水特色,又赋予场地浪漫意境,为城市居民打造一处集生态、观赏、游乐于一体的诗意滨水空间。

学生作品展示十一

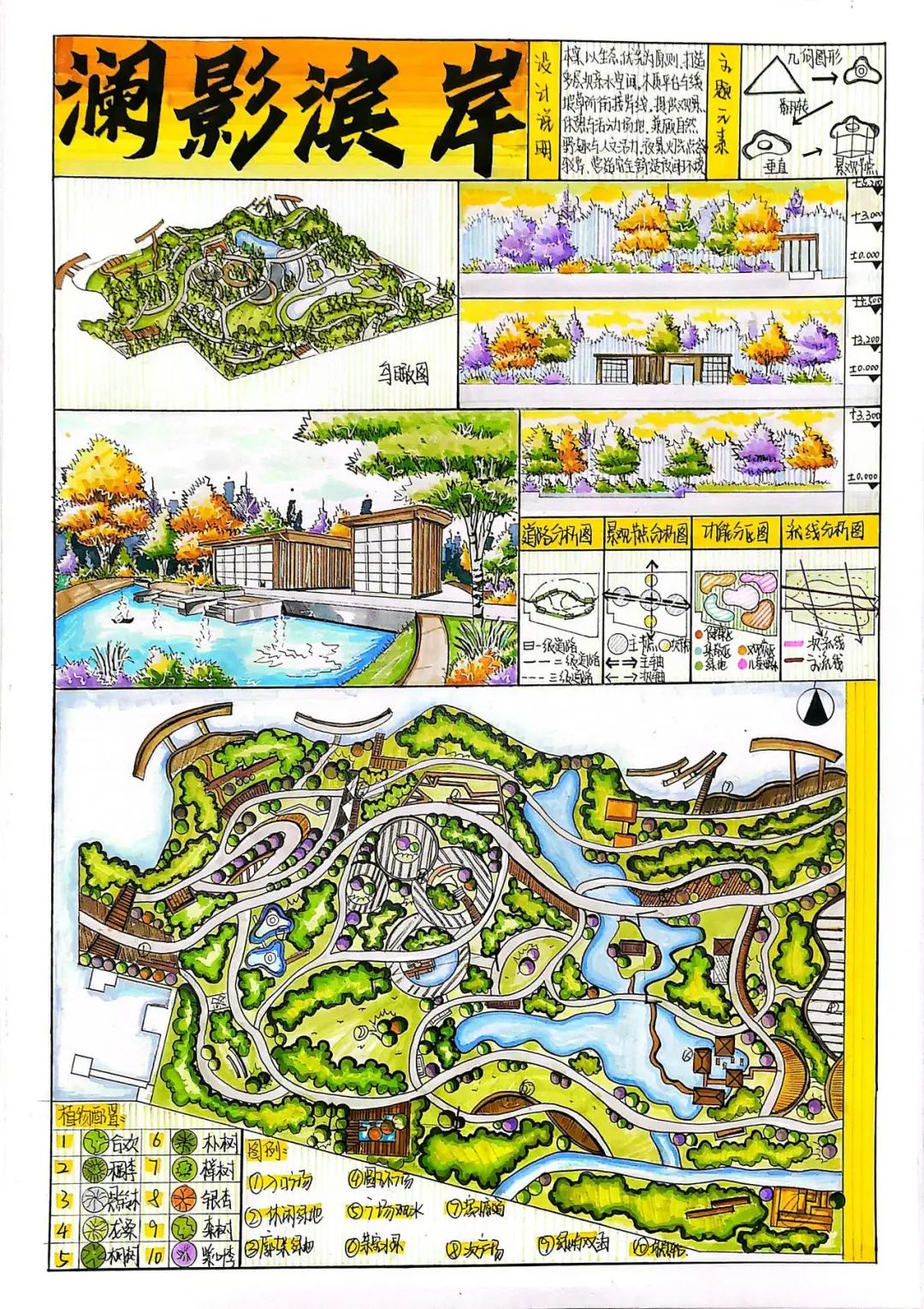

作者及作品名称:24063020214—王云娇—《澜影滨岸》

设计说明:本方案以“澜影滨岸”为主题,聚焦水与光影的交融,打造灵动的滨水空间。以蜿蜒水系为脉络,通过生态驳岸设计,结合水生植物种植,构建自然和谐的滨水生态系统。设置错落有致的观景平台、悬挑栈道,延伸亲水体验;利用镜面材质与灯光设计,将水波光影反射交织,营造虚实相映的视觉效果。同时布局休闲广场、儿童活动区等功能场地,满足多元需求。整体设计兼顾生态保护与景观营造,旨在为市民提供一处充满诗意与活力的滨水休闲胜地。

学生作品展示十二

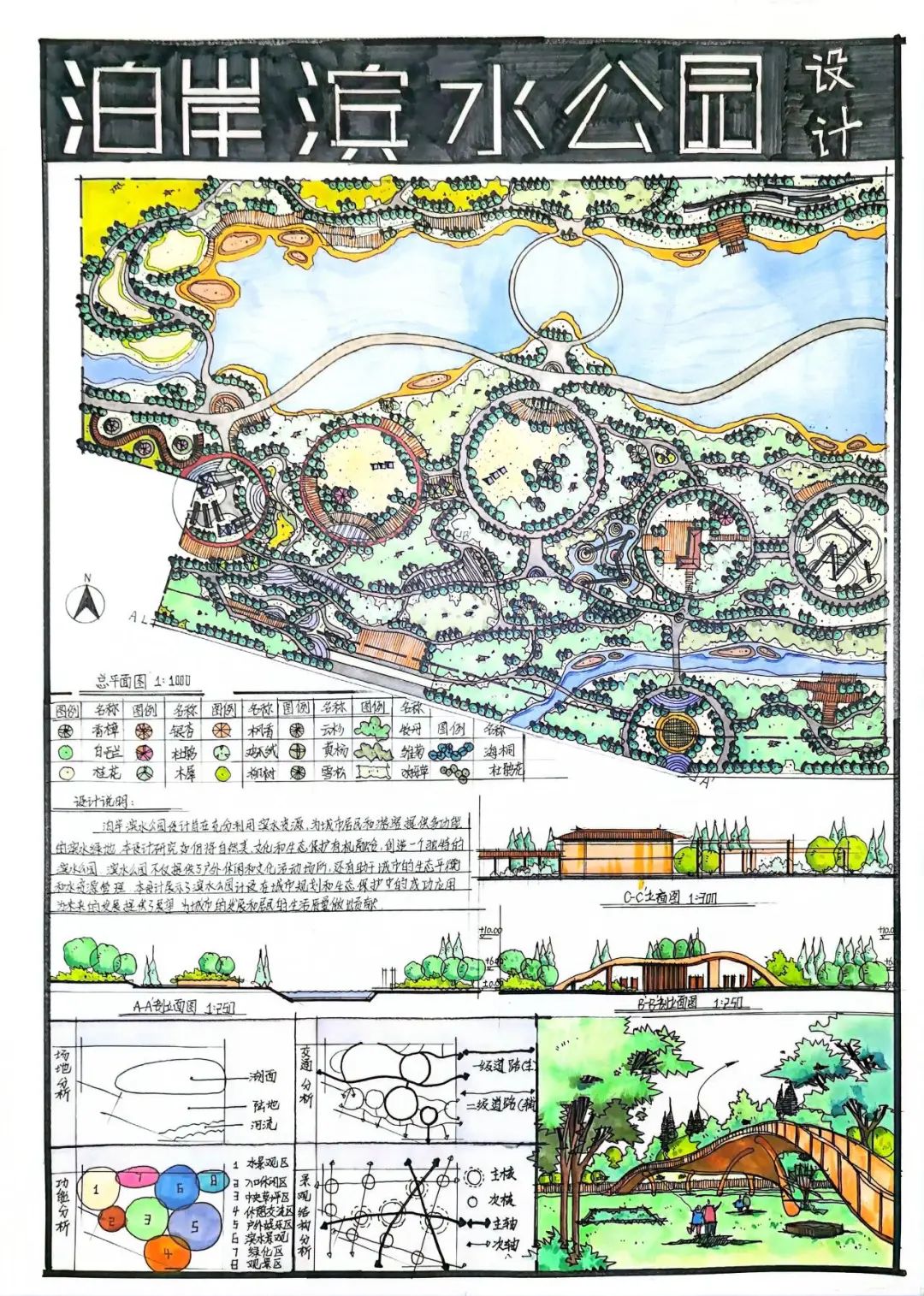

作者及作品名称:22061020707—李帅—《泊岸滨水公园设计》

设计说明:本方案以“泊岸”为核心,围绕“宁静归岸,生态共生”理念展开设计。以自然蜿蜒的水岸线为基底,通过阶梯式生态驳岸与透水栈道,模糊水陆边界,营造亲近自然的亲水体验。功能分区上,规划休憩码头、林荫步道与观景平台,满足市民漫步、观景、社交需求;设置雨水花园、湿地净化区,实现生态自净。植物搭配以本土水生植物为主,结合季节性花卉,打造四季有景的景观风貌。旨在构建集生态保护、休闲游憩于一体的城市滨水慢生活空间。

学生作品展示十三

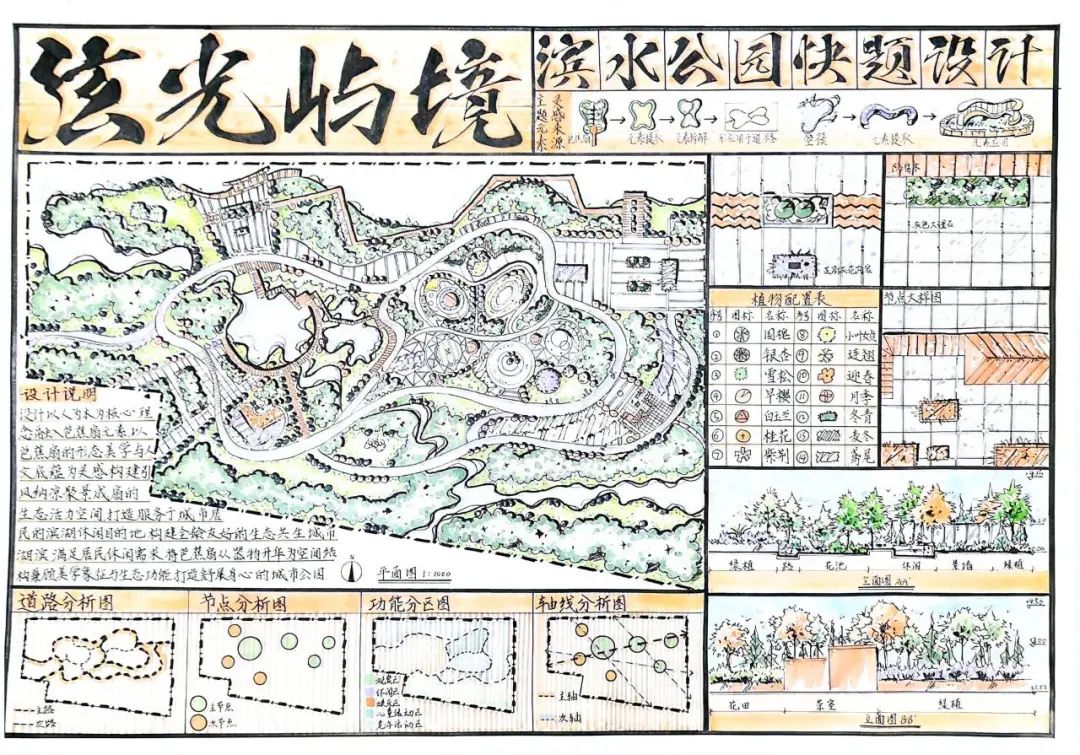

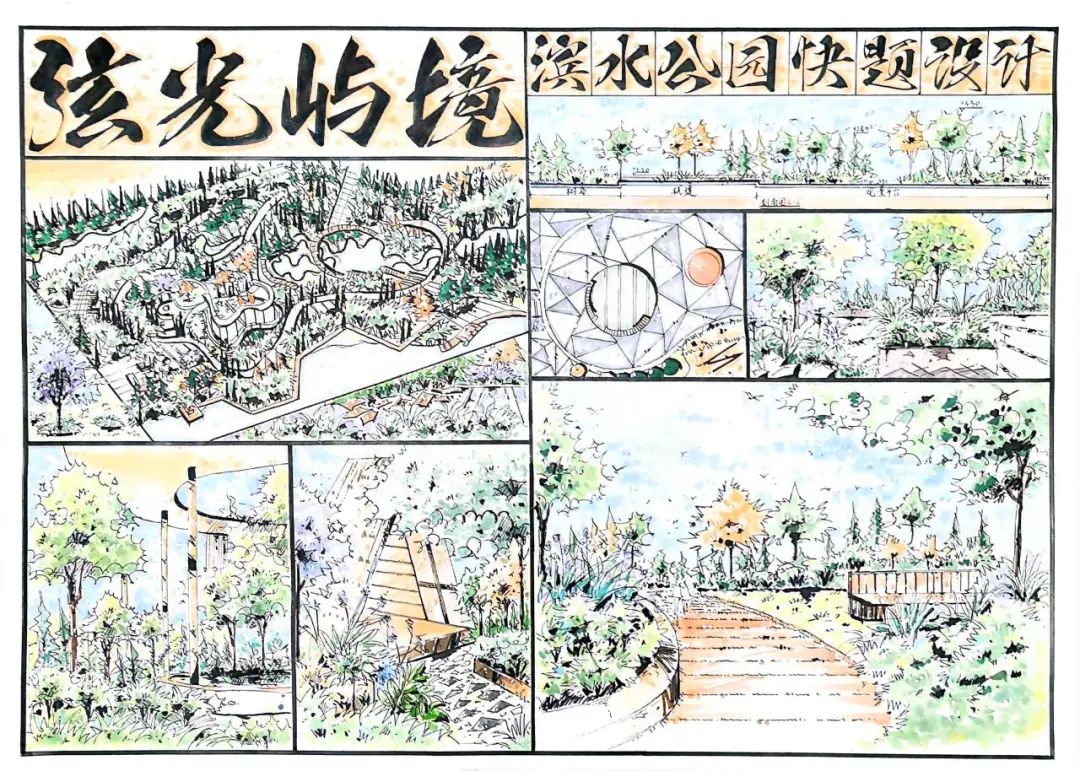

作者及作品名称:240630202—王海云—《炫光屿境滨水公园快题设计》

设计说明:本方案以“炫光屿境”为主题,将光影艺术与滨水空间深度融合。通过模块化岛屿布局,打造形态各异的景观节点,以透水铺装、镜面水景增强光影反射效果。引入动态灯光系统,在夜间以霓虹、投影等技术,呈现色彩变幻的光影秀,结合雾森装置营造朦胧梦幻氛围。功能上配置互动光感步道、光影艺术展廊与露天剧场,满足市民娱乐、打卡需求。植物选用耐水湿品种,与现代景观小品相映成趣,构建兼具科技感与生态性的沉浸式滨水活力空间。

学生作品展示十四

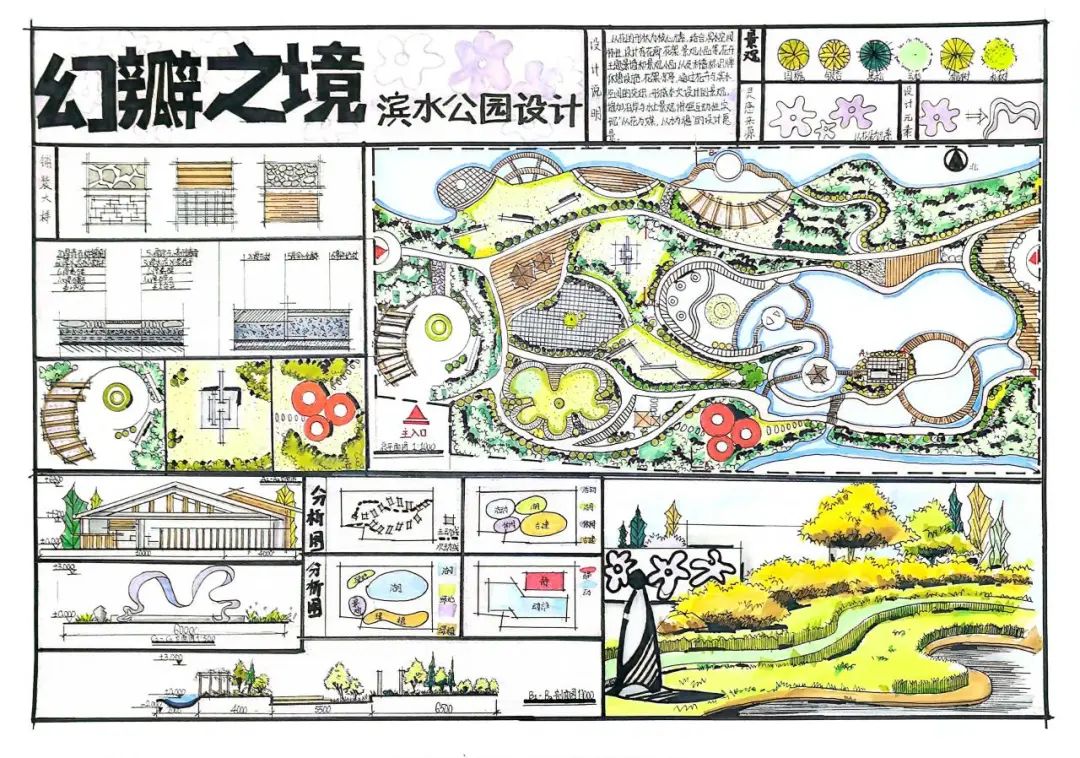

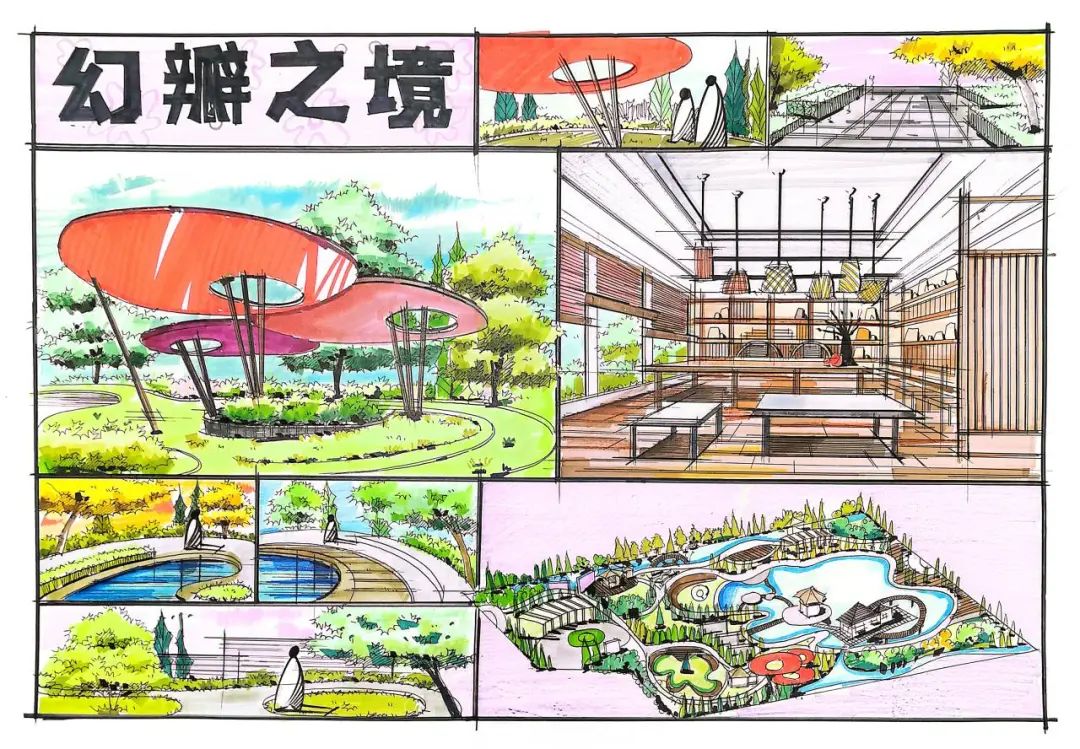

作者及作品名称:22061020102—王碧媛—《幻瓣之境滨水公园设计》

设计说明:本方案以“幻瓣之境”为灵感,将花瓣柔美形态与滨水空间结合。以流动的水系为纽带,规划多组花瓣状景观岛屿,采用流线型步道串联,形成灵动的游览动线。花瓣造型建筑与景观小品融入场地,通过镂空结构与镜面材质,营造虚实交错的视觉效果。功能分区包含花瓣主题儿童乐园、滨水休闲区及艺术展览廊,满足多样需求。植物配置以樱花、紫薇等开花植物为主,搭配水生花卉,结合四季变换展现不同花漾景致,打造兼具美学价值与游憩功能的梦幻滨水空间。

学生作品展示十五

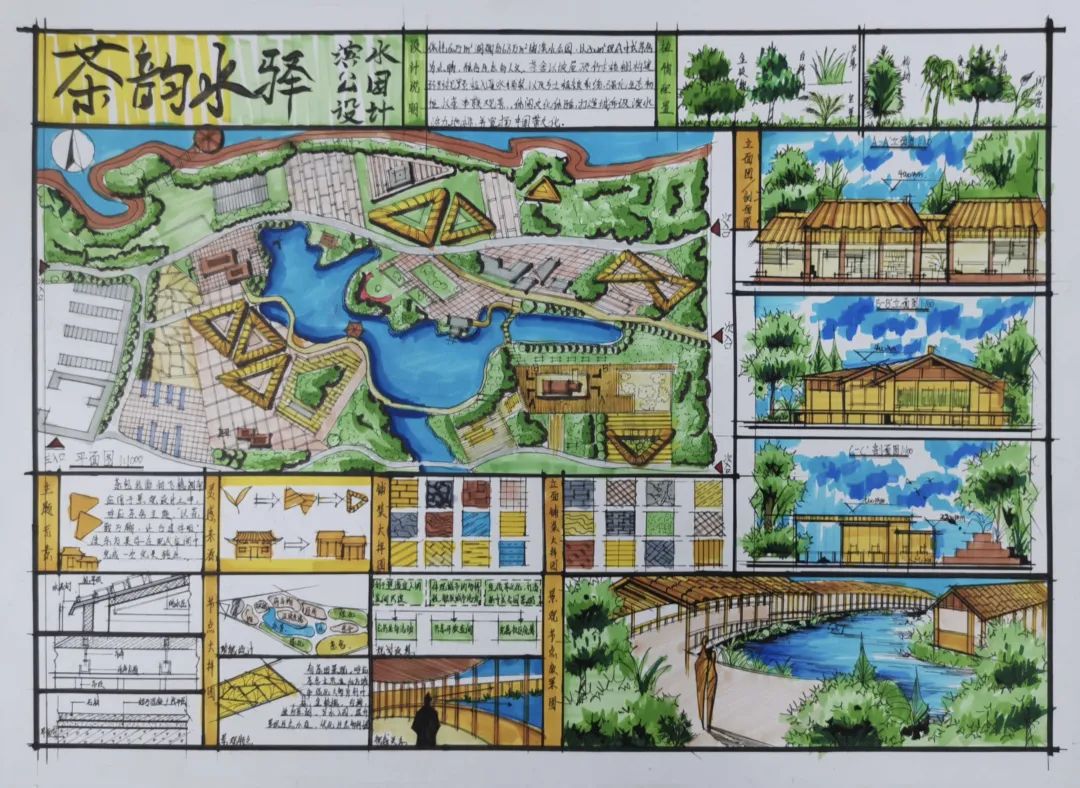

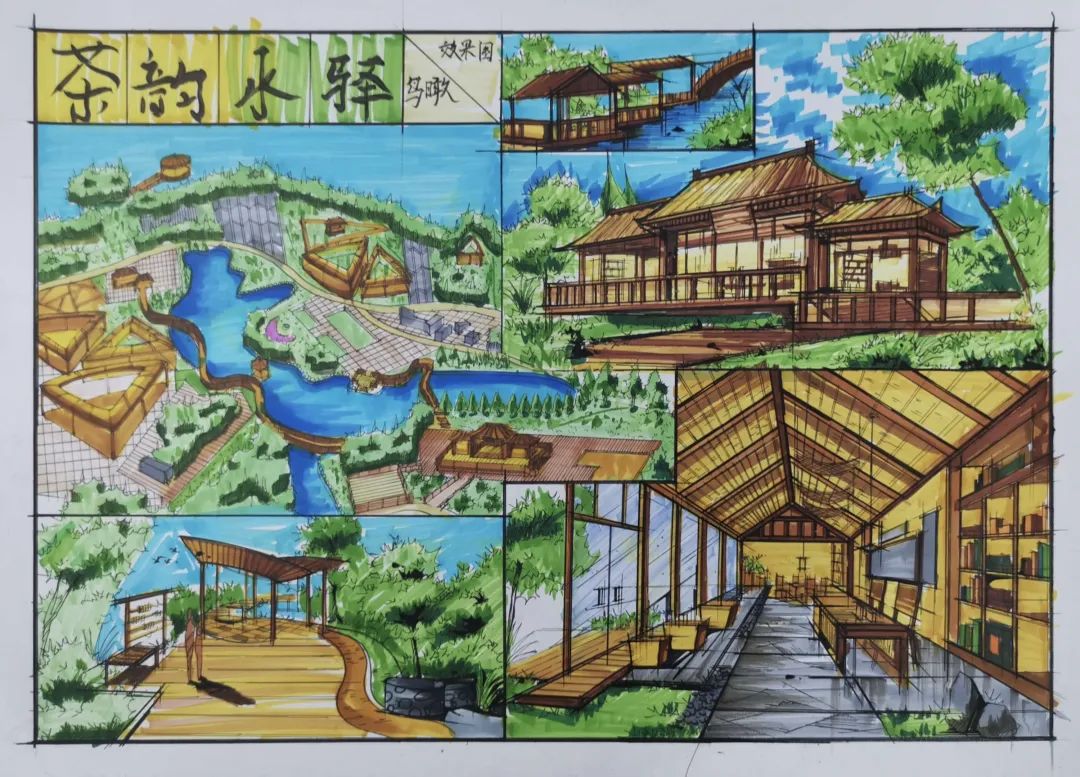

作者及作品名称:22061020416—袁世琦—《茶韵水驿滨水公园设计》

设计说明:本方案以“茶韵水驿”为主题,将茶文化与滨水空间深度融合。以蜿蜒水系模拟茶脉流动,沿岸布置茶田景观与生态湿地,打造层次丰富的滨水茶韵风光。设计融入传统驿站元素,通过木质茶亭、青石板步道构建休憩空间,搭配露天茶席、茶艺展示区,展现茶文化的独特魅力。同时设置互动体验区,供游客参与采茶、制茶等活动。植物选用茶树、桂花、翠竹等,营造清幽雅致的氛围,旨在打造一处集生态观光、文化体验、休闲娱乐于一体的特色滨水空间。

学生作品展示十六

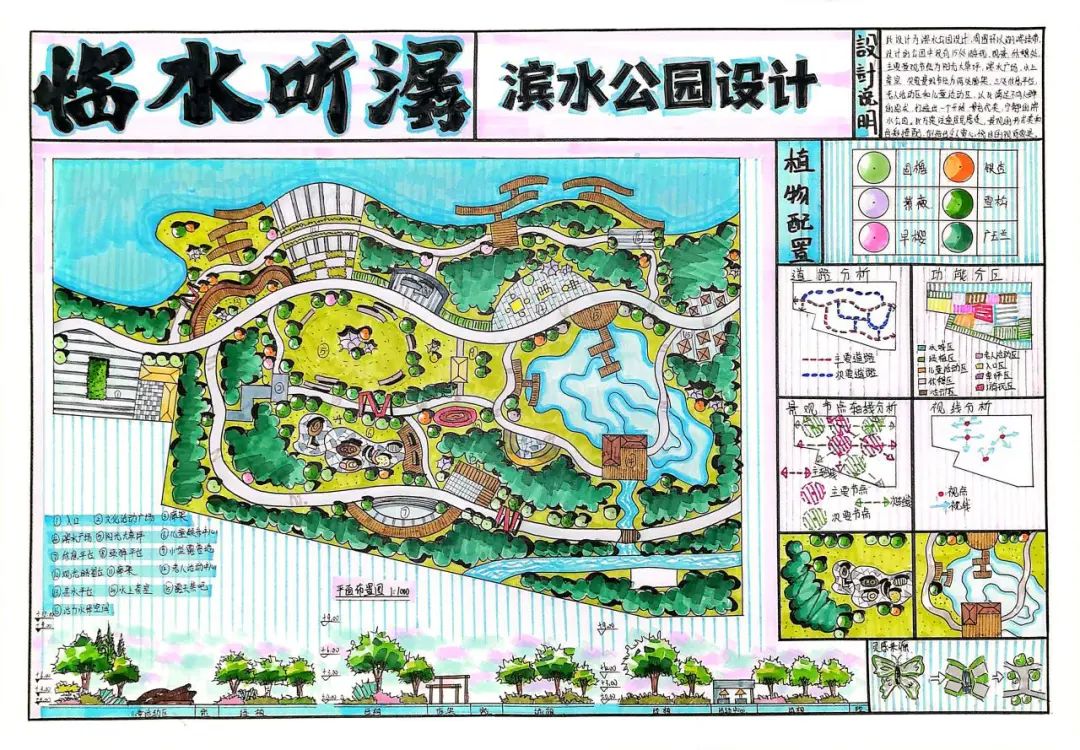

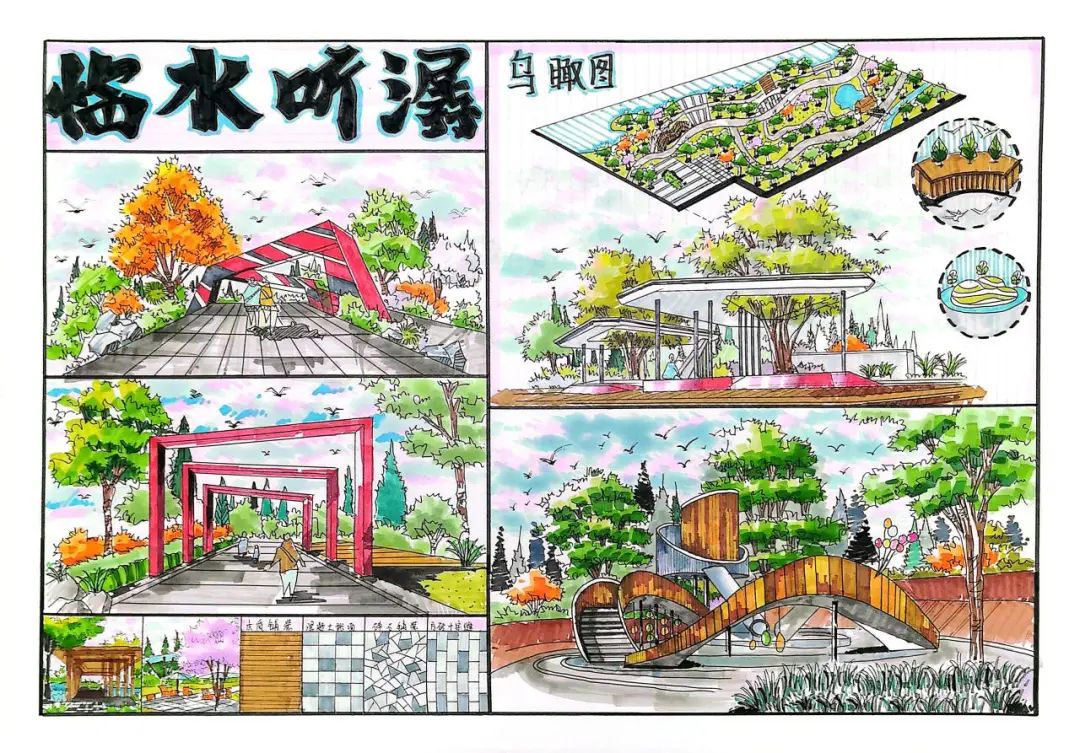

作者及作品名称:24063020104—王佳瑶—《临水听潺滨水公园设计》

设计说明:本方案以“临水听潺”为主题,围绕水的声与形展开设计,着力打造沉浸式亲水空间。通过塑造叠水瀑布、蜿蜒溪流与浅滩湿地,以动态水景营造潺潺水声,结合休憩亭廊与观景平台,为游客提供聆听水韵的绝佳场所。生态驳岸搭配水生植物,构建自然的滨水生态系统。设置亲水步道、木栈道与儿童戏水区,增强人与水的互动性。同时融入夜间灯光设计,在光影交错中展现水的灵动之美,旨在为市民打造一处集生态休闲、感官体验于一体的诗意滨水公园。

学生作品展示十七

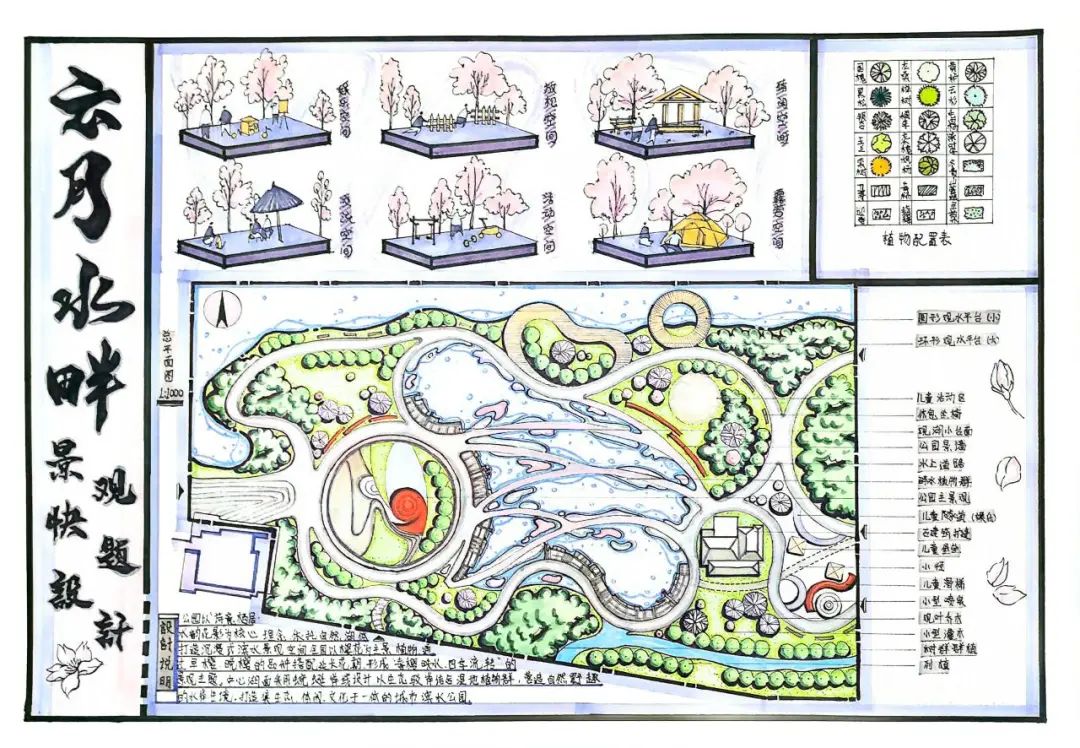

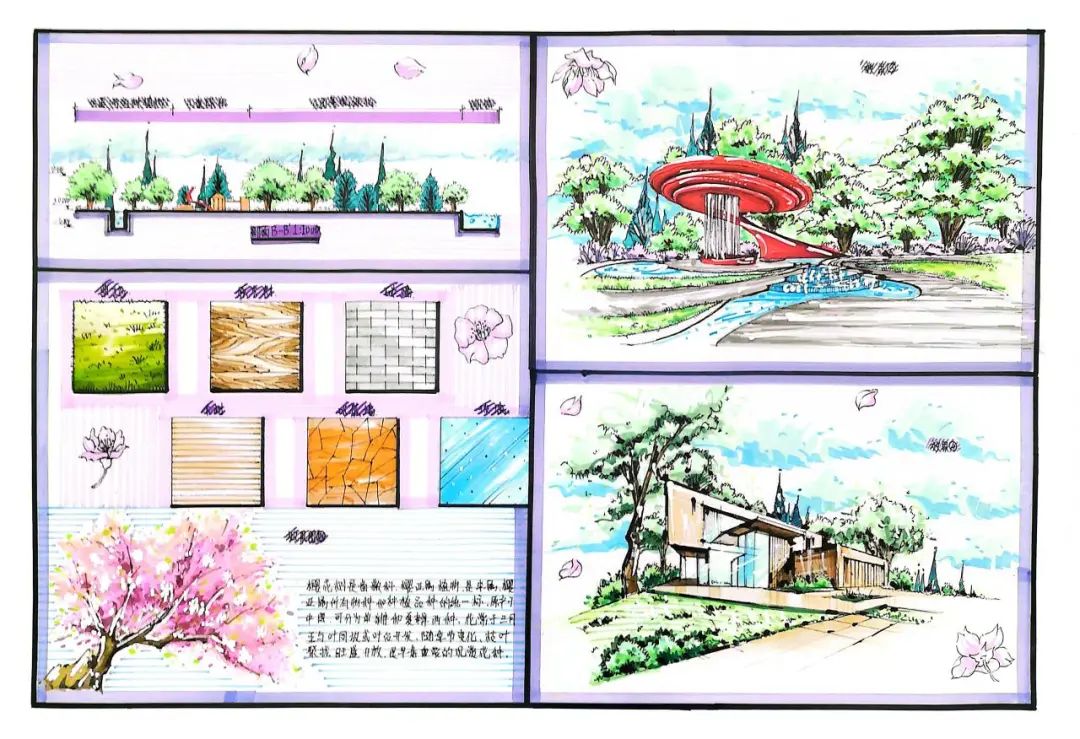

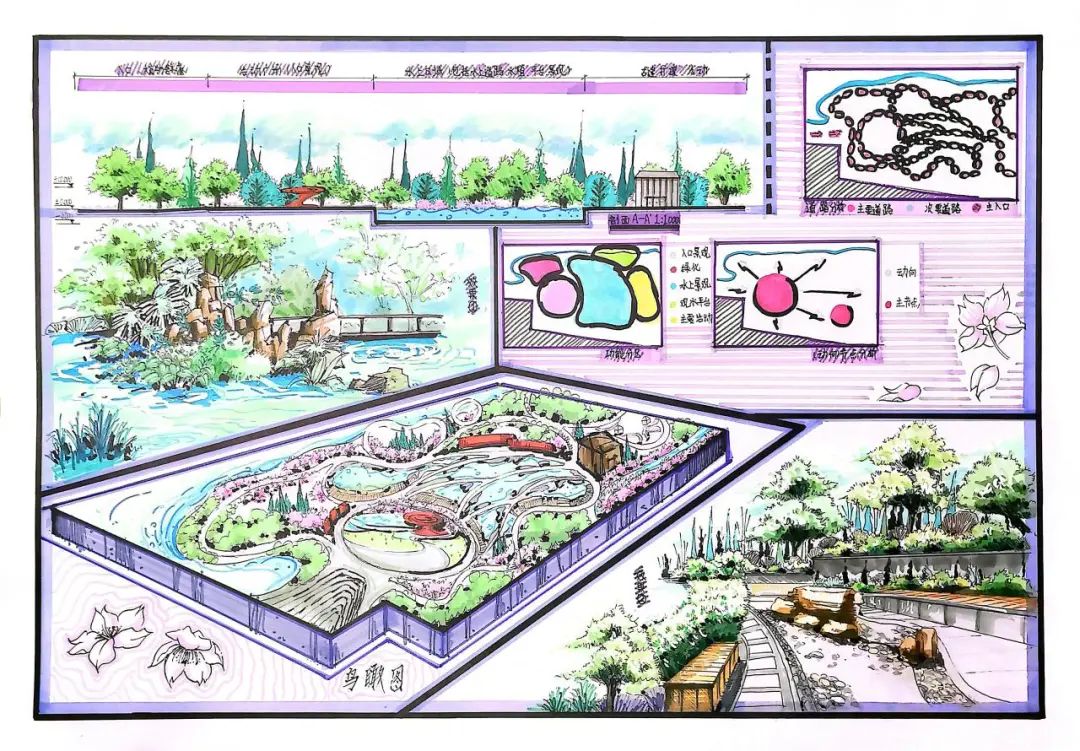

作者及作品名称:2201020101—廖世峰—《云月水畔景观快题设计》

设计说明:本方案以“云月水畔”为主题,将天空意象与滨水生态深度融合。以开阔水面为画布,通过镜面水景、漂浮观景台倒映天光云影,结合弧形廊桥与镂空月洞景墙,营造虚实相生的诗意空间。沿水岸设置月光步道、观云亭,搭配可变色灯光模拟昼夜云月变化。植物选用粉黛乱子草、睡莲等轻柔花卉,结合芦苇湿地,构建层次丰富的景观带。功能分区涵盖休闲广场、亲子活动区,满足市民游憩需求,打造一处兼具浪漫氛围与生态价值的滨水休闲胜地。

学生作品展示十八

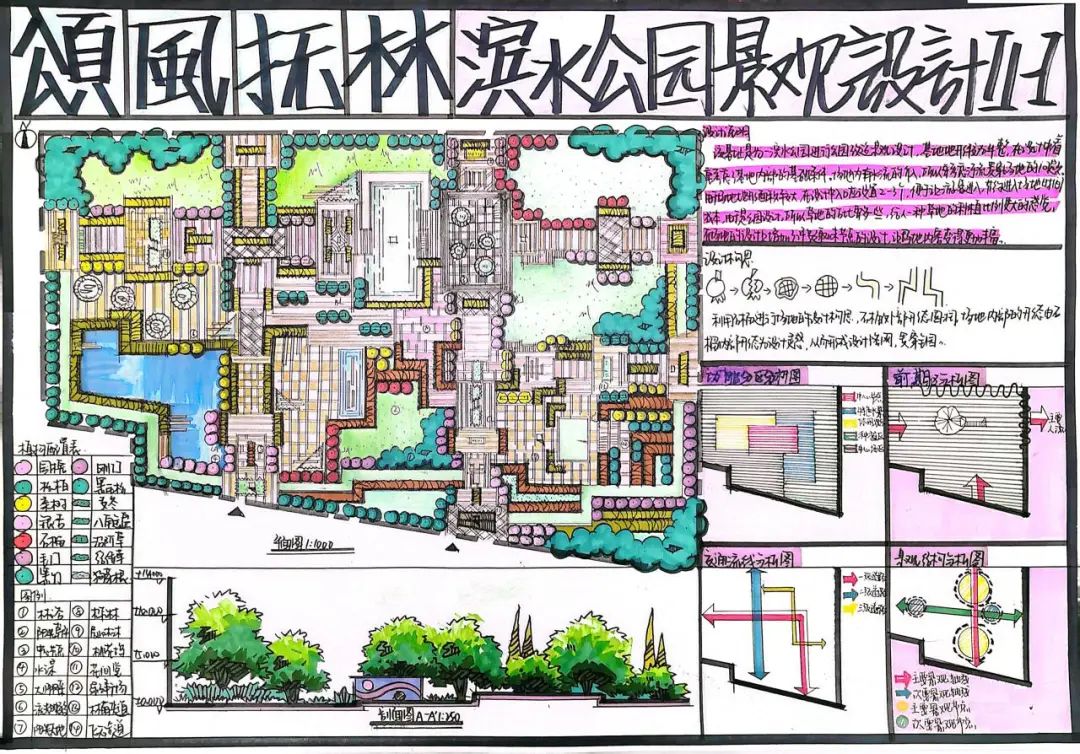

作者及作品名称:220610204—柴珊珊—《颂风抚林滨水公园景观设计》

设计说明:本方案以“颂风抚林”为核心,将自然风与林的韵律融入滨水空间。通过规划错落有致的密林景观带,搭配透风廊道与木质观景塔,让风穿梭林间形成独特声景。滨水区域设置蜿蜒的挑空栈道、随风转动的风铃艺术装置,增强人与风的互动体验。以生态湿地净化水系,结合水生植物群落,构建可持续的滨水生态系统。功能上布局露天剧场、森林阅读角等空间,满足市民休闲、社交需求,旨在打造一处充满自然意趣与人文气息的生态滨水公园。

学生作品展示十九

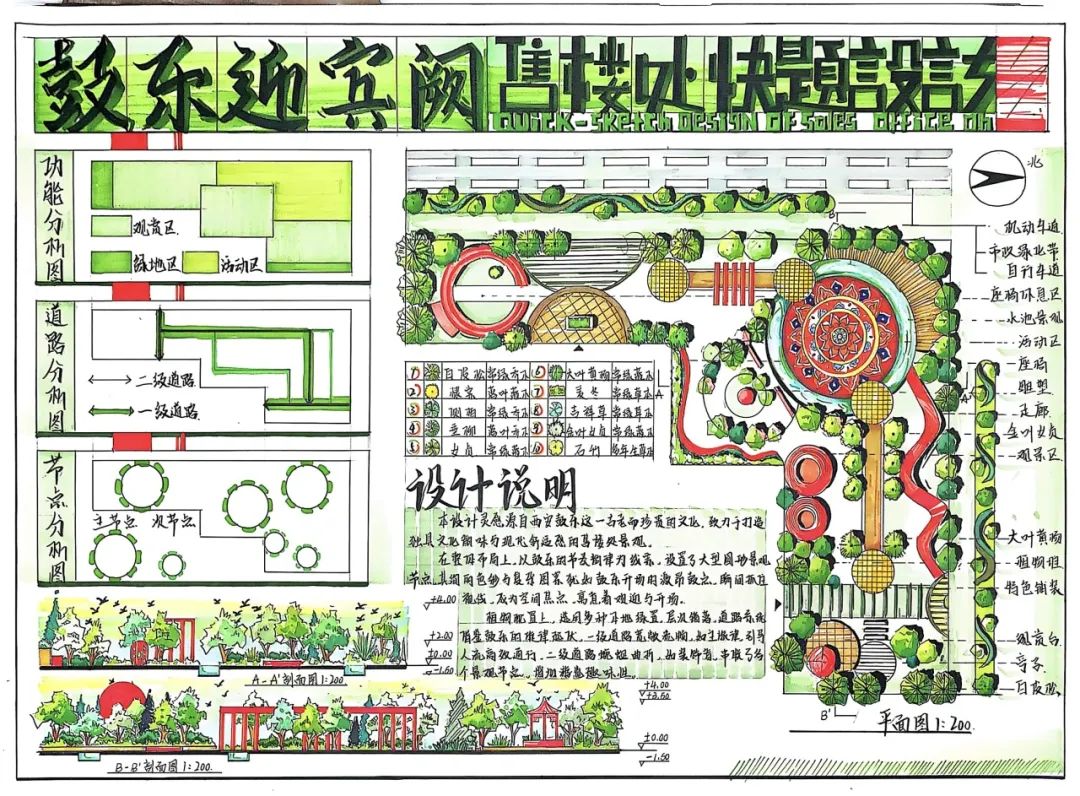

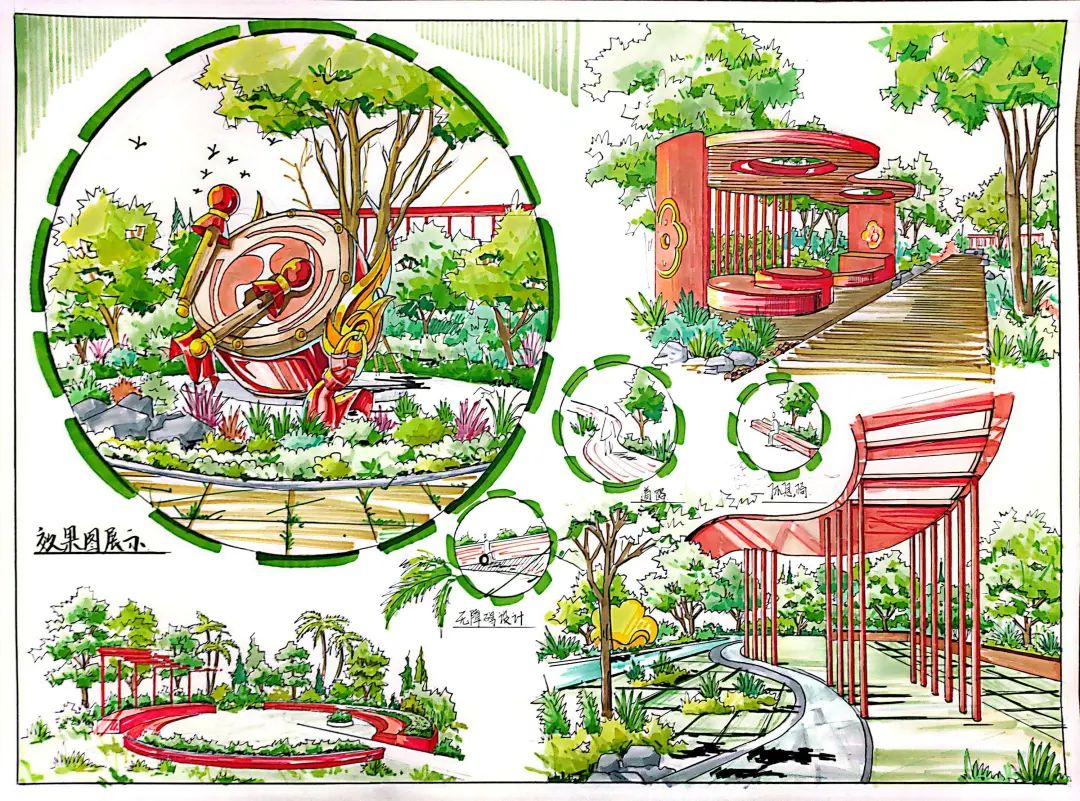

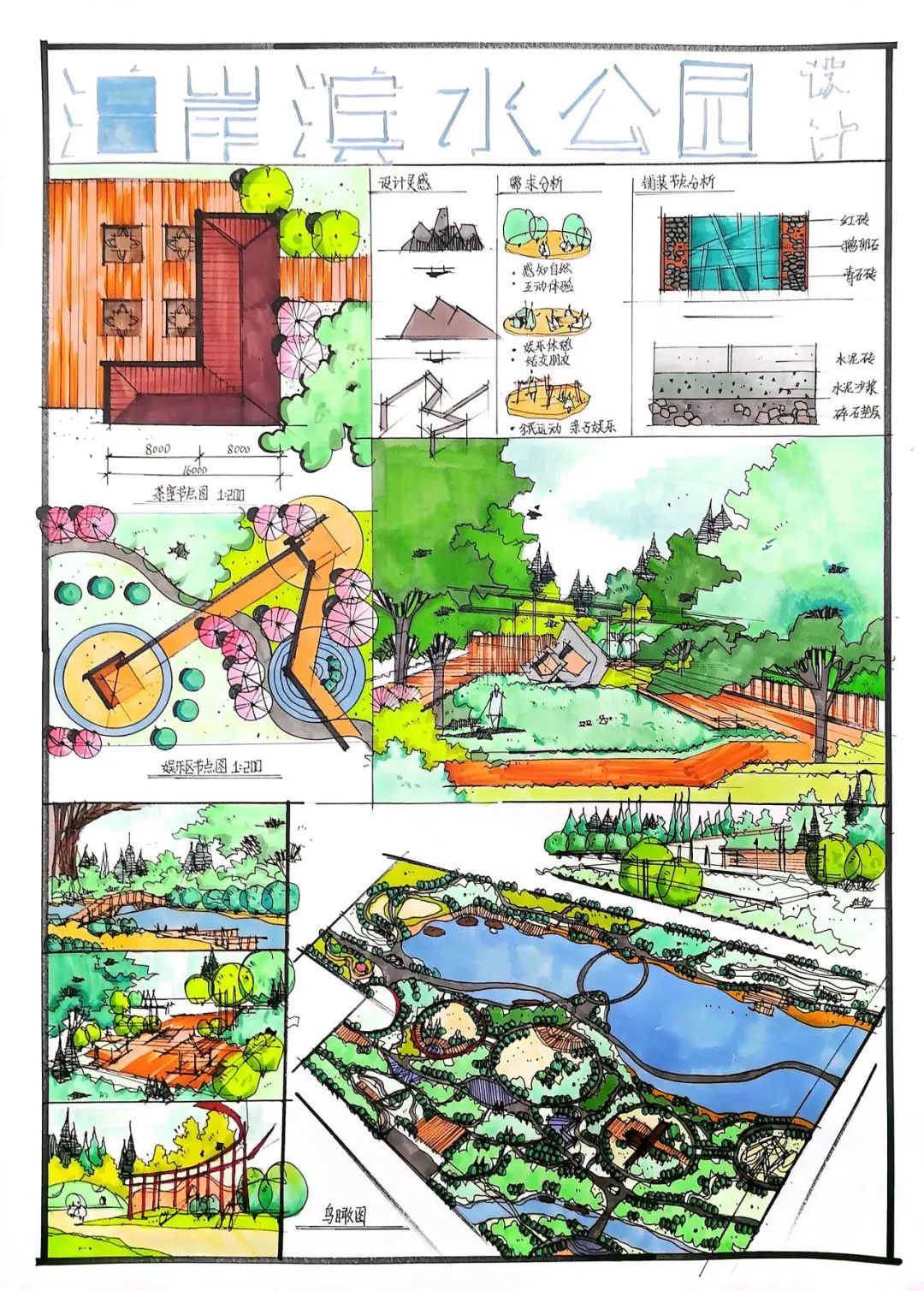

作者及作品名称:22061020203—卢艺瑶—《鼓乐迎宾阙售楼处设计》

设计说明:本设计灵感源自两安鼓乐这一古老而珍贵的文化,致力于打造独具文化韵味与现代舒适感的售楼处景观,在整体布局上。以鼓乐的节麦倒律为线索。设置了大型圆形景观节点,其绚丽色彩与复杂图案犹如鼓东开场的激昂鼓点。瞬间抓住视线。成为空间焦点。寓意着欢迎与开场。植物配置上,选用多种本次绿植,道路系统,借鉴鼓乐的旋律起伏,一级道路宽敞流畅,引导人流高效通行,二级道路蜿蜒曲折,串联各个景观节点,增加游览趣味性。